교원 대상 올바른 연구 실천 팀바탕학습

김수영⦁서준교⦁주영수⦁허선⦁황인홍

Team-Based

Learning on Good Research Practice for Faculties

Soo Young Kim, Jun-Gyo Suh, Young-Su Ju, Sun Huh, Inhong

Hwang

XMLARCHIVE

Masthead

Author: Soo Young Kim, Young-Su Ju,

Jun-Gyo Suh, Sun Huh, Inhong Hwang

Editor: Soo Young Kim and Young-Su Ju

Published by XMLARCHIVE, Chuncheon,

Republic of Korea

On June 13, 2009

Copyright statements

© 2009, XMLARCHIVES

Creative

Commons License

Creative

Commons License

First published 2009 by XMLARCHIVE

1 2009

National Library of Republic of Korea Cataloging-in-Publication Data

Soo Young Kim, Young-Su Ju, Jun-Gyo

Suh,

Sun Huh, Inhong Hwang

Team-based learning on Good Research Practice for

Faculties

Includes bibliographical references.

ISBN-13: 978-89-962637-1-5 [pbk: alk. paper]

1.

Research ethics

2.

Publication ethics

3.

Team-based learning

⦁Printed and bound in Republic of Korea

⦁Publication of this book is supported by the Research

Grant from The Korea Research Foundation sponsored by The Ministry of Education

(2007-Research Ethics-Ga-002) for Chapters 1, 2, 4-9 and The Ministry of Education,

Science and Technology (2008-Research

Ethics-Ga-004), Republic of Korea for Chapters 3 and

10.

⦁This book is printed on acid-free paper.

교원 대상 올바른 연구 실천

팀바탕학습

Team-Based

Learning on Good Research Practice for Faculties

김수영

한림의대 가정의학교실 교수

서준교

한림의대 의학유전학교실 교수

주영수

한림의대 사회의학교실 부교수

허 선

한림의대 기생충학교실 교수

황인홍

한림의대 가정의학교실 교수

XMLARCHIVE

목적,

범위, 독자 및 이해관계

Aims, Scope,

Readers and conflict of interest

목적 및 범위: 대학 교원이 Team-based learning을 통하여 올바른 연구 실천에 대한 강사 역할을 수행할 수 있도록 하는 것이다. 연구 및 출판 윤리를 다룬다.

예상 독자: 전 학문 분야에 연구 및 출판 윤리에 관심있는 모든 사람들이 대상이 된다. 즉 편집인, 편집위원, 발행인, 원고편집인(manuscript editor), 통계 편집인(statistical editor), 학술지에 원고를 투고하는 연구자, 대학이나 기관의 연구 담당 직원, 기관윤리위원회 위원, 연구진실성위원회 위원, 임상시험 담당자, 제약회사 및 의료기기회사 직원, 실험동물 생산자, 과학 담당 기자 및 모든 학문 분야 대학원생 등이다.

독해 수준: 일반인을 위한 것은 아니고 매우 전문적인 분야의 내용이므로, 최소 연구를 하고, 논문을 투고하거나 심사하여 본 적이 있거나 연구 및 학술지 관련된 업무를 하는 사람이어야 이해할 수 있다.

한계: 이 책에서 기술한 내용은 최선을 다하여 지키는 것이 필요하지 이것이 모두가 아니므로 더 깊이 있는 내용은 참고 문헌을 활용하여야 한다. 이 책에 기술한 내용은

저자가 알고 있는 수준에서 나열한 것이므로 다른 정보가 있다고 하여 그 정보를 기술하지 않은 것에 대하여 책임을 물을 수 없고,

Conflict of Interest: 이 책에 나오는 어떠한 기관과도 상업적인 이해관계가 없다.

예상 독해 시간: 최소 1 시간 최대 5 시간

연구 윤리 개요

Introduction to research ethics

☞ 학습목표

연구 윤리의 개념과 영역 그리고 책임 있는 연구 활동의 내용에 대하여 설명한다.

☞ 구체적 학습목표

1. 연구 윤리의 개념에 대하여 설명한다.

2. 연구 윤리, 연구 진실성, 책임 있는 연구 활동의 관련성에 대해서 설명한다.

3. 연구 윤리의 범위에 대해서 설명한다.

4. 우리나라 정부 법령, 기관의 정책, 전문가 단체 등에 있는 책임 있는 연구 활동의 내용에 대하여 설명한다.

가. 서론 : 용어, 역사

연구 활동의 기본은 신뢰와 존중이라고 할 수 있다. 만일 다른 연구자들이 발표한 보고 결과의 타당성이나 정직성을 의심한다면 진정한 의미에서 학술적 발전을 이루기는 어렵다. 또한 장비가 첨단화 하고 연구 규모가 대형화하고 분업화하기 때문에 연구자들 간의 협업이 필수적이며 이 경우 연구자 상호간 신뢰와 존중이 없으면 그러한 협력은 불가능하다.

이러한 신뢰는 연구자들 스스로가 지속적으로 책임 있는 연구 활동(Responsible

Conduct of Research)을 할 때에만 유지 된다.

책임 있는 연구 활동이란 다음과 같은 가치 기준에 의거해 행하는 연구를 말한다.

(1) 정직성: 정직하게 정보를 전달하고 공약을 존중하는 것

(2) 정확성: 연구결과를 정밀하게 보고하고 오류를 피하도록 주의하는 것

(3) 효율성: 연구자원을 현명하게 사용하고 낭비를 막는 것. 연구 자원을 함부로 사용하지 않는 것도 포함한다.

(4) 객관성: 사실만을 기술하며 부적절한 비뚤림(bias)을 피한다.

객관성이나 효율성은 반드시 필요하기는 하지만 이러한 요소가 부족하다고 해서 윤리적으로 문제는 되지 않다. 또한 객관성이나 효율성의 결여는 대부분 의도적이지 않으며 잘 짜인 교육 활동이나 편집 과정을 통해서 비교적 쉽게 제거될 수 있다. 잘못된 발견이나 결과의 잘못된 해석과 같이 정확성이 결핍된 것은 대부분 의도적이지 않다고 여겨진다. 하지만 그러한 문제는 비록 의도적이지 않다고 해도 수정되지 않으면 심각한 문제를 일으킬 수도 있다. 정직성의 결여는 매우 사소한 것이라고 해도 매우 심각한 문제이다. 왜냐하면 그러한 행위는 사실의 추구하는 과학의 일차적인 목표에 반하는 것이기 때문이다.

이런 점에서 책임 있는 연구의 수행 중 연구 진실성이 책임 있는 연구 활동의 가장 중요한 부분이라고 할 수 있다. 연구 진실성(Research Integrity)이란 의미는 최소한의 의미로 사용된다면 연구에서의 부정행위가 없는 정확하고 정직한 연구의 계획, 수행, 발표를 의미한다. 넓게는 연구자가 지켜야할 과학적, 사회적 책임과 윤리를 포괄하는 경우도 있다.

연구진실성이란 연구수행 및 결과 도출에 있어 부주의나 잘못된 지식 등으로 인한 비의도적인 오류나, 위조, 변조, 표절 등 의도적인 부정행위가 개입되지 않고 객관성과 정확성이 확보된 것을 의미하며 더 넓게 파악하면 차후에 연구진실성을 증명할 수 있도록 연구과정에서 발견 하거나 도출한 각종 아이디어, 연구방법, 데이터 및 현상들에 대해 정확하고 자세히 기록하고 이를 일정기간 동안 충실히 보관하는 것까지 포함한다.

연구 윤리는 책임 있는 연구수행을 위해 기본적으로 준수해야할 바람직한 규범이라고 할 수 있다. 연구 윤리는 연구를 수행함에 있어 진실성을 유지하고 생명윤리 등 특정 연구 분야의 윤리규범을 준수 하는 것 등을 주 내용으로 한다.

엄밀히 말하자면, 연구진실성은 연구윤리 문제이기도 하나, 연구윤리가 곧 연구진실성을 의미하는 것은 아니다. 연구진실성은 연구윤리의 한 분야이기 때문이다.

2차 대전 중 전범국들에 의해 강제적으로 자행된 반인권적인 인체실험에 대한 교훈으로 피험자의 자발적 동의 등을 주요 내용으로 하는 사상 최초의 의학 연구 윤리 기준인 뉘른베르크 강령이 발표(1947)되었으며, 이후 헬싱키 선언 (1964) 등을 거치면서 생명의료연구 윤리에 관한 논의가 더욱 구체화되었다. 또한 20세기 중반 이후 과학기술의 산업화 및 연구 환경의 경쟁 심화 등에 따른 연구윤리의 변질과 연구 부정행위 증가 등 각종 문제점들이 발생되면서 과학자의 사회적 책임성 및 연구진실성 확보에 관한 논의가 활발히 대두되었다.3)

나. 연구윤리의 범위

연구 윤리에는 어떠한 영역이 있고 어떠한 범주화가 가능한지에 대해서는 명확한 합의가 되어 있지는 않다. 과학기술부에서 발간한 연구윤리 확보를 위한 지침 해설서에는 이를 아래와 같은 1) 과학 연구에서의 진실성, 2) 논문 저자 표시 등 공로배분의 공정성, 3) 연구실 문화의 민주성, 4) 특정 연구 대상이나 연구 방법에서의 윤리성, 5) 과학자의 사회적 책임성의 5가지로 분류한다.3)

1) 과학 연구에서의 진실성

과학연구의 전 과정에서 속임수, 부주의, 자기기만 등으로 인해 정확성과 객관성에 결함이 있는 연구를 수행하였는지 여부에 관한 것으로서 연구 환경의 경쟁이 심화되면서 이론, 데이터 혹은 결과물 등에 대한 위조, 변조, 표절(Fabrication,

Falsification and Plagiarism)이 가장 큰 문제가 되고 있다.

2) 논문저자 표시 등 공로배분의 공정성

과학 활동에서 가장 큰 부분인 논문 발표에 연구 참여자간 실질적인 기여도에 따라 공로를 합당하게 배분하였는지에 관한 것으로 대학원생이나 박사후 과정 학생과 같은 소장 연구자들에 대한 정당한 공로 인정 문제와, 연구에 실질적으로 기여하지 않은 원로 과학자나 상급자를 단지 예우 차원에서 논문저자로 올리는 문제(명예저자 표시) 등으로 구분될 수 있다.

3) 연구실 문화의 민주성

대부분의 연구 활동이 이루어지는 연구실 내부에서 나타날 수 있는 연구 경에 관한 문제로서 지도교수와 대학원생(mentor-mentee)의 관계, 부정행위에 대한 내부고발, 합리적이고 자유로운 소통구조의 장애, 이용자원(연구비 및 실험재료 등)의 공평한 배분 등에 관한 내용을 포괄한다.

4) 특정 연구대상이나 연구방법에서의 윤리성

생물학, 의학, 심리학 등의 연구 분야에 주로 적용되는 문제로서 가장 이슈가 되는 분야는 인체 대상 실험과 동물 실험 등 생명윤리에 관한 사안이다. 또한 향후 정보통신, 나노 등 첨단 과학기술의 발전에 따라 특정 연구 분야에서의 윤리적 쟁점들이 활성화될 전망이다.

5) 과학자의 사회적 책임성

전문직업인으로서 사회 일반과의 관계에서 책임 있는 자세로 행동하였는지와 관련된 문제로서 공공으로부터 조달된 연구비를 적합한 용도대로 집행하는 문제, 공익성에 반하는 산업 및 군사 연구에 종사하는 문제, 사회 전체가 직면한 중요한 문제에 대해 책임 있는 발언을 하고 조언을 제공하는 문제 등이 이에 포함된다.

미국의 연구 윤리 관련 공식 기구인 Office of Research Integrity(ORI)에서 발간한 “책임 있는 연구 입문서(Introduction to the Responsible

Conduct of Research)”는 연구 윤리에 대해 다음과 같은 것을 다루고 있다.

|

제 1 부 : 공동의 가치

- 책임 있는

연구를 위한

규칙

- 연구 부정

제 2 부 : 연구 계획

- 실험 대상으로서

인간의 보호

- 실험용 동물의

복지

- 이해관계

제 3 부 : 연구의 수행

- 데이터의 관리

- 멘토와

훈련생의 책임

- 공동 연구

제 4 부 : 연구 보고와

연구 심사

- 저자와 발표

- 동료 심사

|

Committee on Publication Ethics(COPE)는 연구 윤리 내용 중 다음에 대해서 정의와 권고 사항을 제시하고 있다.

|

1 Study design and ethical approval

2 Data analysis

3 Authorship

4 Conflicts of interest

5. Peer review

6. Plagiarism

7. Duties of editors

8. Media relations

9. Dealing of misconduct

|

다. 책임 있는 혹은 바람직한 연구 행위

세계에서 최초로 연구부정행위에 대해 체계적인 대응을 시작한 미국은 본인의 연구 활동에서의 진실성 확보는 물론, 이를 통해 다른 연구자들의 연구 활동을 오도하거나 피해를 주지 않는 ‘책임 있는 연구행위(Responsible Research Conduct)’를 강조한다.

책임 있는 연구 행위는 전문적 영역에서 발휘되는 좋은 시민 정신이라고 요약할 수 있다. 이는 자신의 연구를 객관적이고 정확하고 효율적이고 정직하게 보고하는 것을 말한다. 대부분의 경우 다양한 방법으로 다양한 환경에서 최선의 관행을 터득하는 경우가 많다.

만일 무책임한 연구 활동으로 인해 문제가 발생하는 경우 연구내용과 결과의 진실성과 직접적인 관련이 있는 위조, 변조, 표절(FFP)만을 연구부정행위로 정의하고 있다. 이는 명확한 책임성 구분의 필요성은 사법체계를 통한 문제해결이 발달한 미국의 공판중심주의의 산물이기도 하다.

반면, 유럽의 경우 연구부정행위의 적발·처벌을 넘어서 정직하고 합리적이며 자율적인 연구풍토의 조성을 이상향으로 간주하여 ‘바람직한 과학연구 실천(Good Scientific Practice)’을 강조한다. 여기에서 ‘바람직한 연구 활동’에 대한 시각과 기준이 다양할 수 있기 때문에 연구부정행위에 저자표시나 타인과의 공동연구에 관련된 문제들이 포함되는 등 미국에 비해 연구부정행위의 범위가 보다 포괄적이다. 우리나라의 경우 아직 바람직한 연구 활동 및 연구윤리에 대한 논의의 수준이 아직 초기단계이다. 따라서 글로벌 기준에 부합하지 않는 연구부정행위를 지양하면서 한편으로는 바람직한 연구 활동이나 연구윤리에 대한 과학기술계의 논의가 활발하게 이루어지도록 하는 차원에서 본 지침에서 규정한 연구부정행위의 범위는 유럽형에 더욱 가깝다고 할 수 있다.3)

연구를 수행하는데 있어서 최선의 방법은 존재하지 않으며 모든 과학적 탐구에 적용되는 보편적인 방법도 없다. 책임 있는 연구 행위 혹은 바람직한 연구 행위로 인정되는 관행들은 학문별 혹은 실험실별로 다를 수 있으며 실제로 다르다. 하지만 이를 전체적으로 포괄할 수 있는 보편적인 원칙은 아래와 같은 네 가지 원칙에 따라 이루어진다고 할 수 있다.

|

• 정직성: 정직하게 정보를

전달하고 공약을

존중하는 것

• 정확성: 연구결과를 정밀하게

보고하고 오류를

피하도록 주의하는

것

• 효율성: 연구자원을 현명하게

사용하고 낭비를

막는 것. 연구 자원을

함부로 사용하지

않는 것도

포함한다.

• 객관성: 사실만을 기술하며

부적절한 비뚤림(bias)을 피한다.

|

연구를 어떠한 관행이나 원칙에 따라 행하여야 하는가가 결국 책임 있는 연구 행위 혹은 바람직한 연구 행위의 기초가 될 것이며 이는 일반 대중이나 동료 연구자들이 일반적으로 가지고 있는 기대에 부응하는 것이기도 하다. 하지만 이러한 기대는 상당히 복잡할 수 있고 명백히 정의되어 있지 않을 수도 있다.

이점에 대해서 ORI는 책임 있는 연구자와 책임 있는 운전자를 비교하여 핵심적인 내용을 설명하고 있다.

“책임 있는 운전에 대한 원칙이나 사회의 기대는 비교적 명확하다. 이는 법규와 문서화된 규칙을 통해 명백히 정의되어있지만 하지만 책임 있는 연구 수행은 이와는 다소 다르다. 일부 관행은 법규나 기관의 정책에 명백히 정의되어 있어서 이에 따라야 하지만 어떤 관행들은 명문화되어 있지도 않고 다소 명확하지 않은 형태도 남아 있다. 이런 것은 멘토링(mentoring)이라는 과정을 통해 비공식적으로 전해지는 경우가 대부분인데 이런 과정이 통일되지 않아 일부는 서로 상충될 수도 있을 것이다.

한 개인이 운전을 하기 위해서는 도로 법규와 운전 기술에 대한 시험에 통과하여야 한다. 하지만 연구를 시작하기 전에 이러한 시험을 수행하지 않으며 책임 있는 연구 수행이 무엇인지 정기적으로 평가를 받거나 자격증을 받지 않다.

운전을 하는 경우 자신은 명백히 감시를 당하고 있으며 만일 법규를 지키지 않으면 명백한 처벌을 받을 것이라는 사실을 예상한다. 하지만 연구자들에 대한 감시 활동은 일관성이 없으며 동료들이 일반적으로 받아들이는 관행에서 벗어난다고 해도 이에 대한 처벌의 강도는 매우 다르다.”

라. 책임 있는 연구 실천의 내용

하지만 책임 있는 연구 활동을 규정하고 결정하는 원천이 전혀 없는 것은 아니다. 책임성 있는 연구 활동의 내용은 다음과 같은 네 가지 소스에서 추출 가능하다. 그 네 가지는 1) 전문가 집단의 강령(professional codes), 2) 정부 규정(government

regulation), 3) 연구 기관의 정책(institutional policies), 4) 개인의 신념(personal convictions)이다1).

1) 전문가 집단의 강령(professional codes)

2차 세계 대전 전까지는 연구 활동에 대한 공공지원이 매우 적어서 연구자에 대한 사회적인 기대도 크지 않았으며 연구자들은 연구를 시행하는데 별다른 규제나 자기 통제 원칙이 없었다. 오직 비판적 탐구나 과학적 실험을 통해 진리를 밝히고 이에 대한 실증과 정상적인 검토과정을 통해 정직성을 검증할 수 있다고 믿었다. 대부분의 학문 분야에서는 해당 분야의 책임 있는 연구 관행에 대한 포괄적인 지침을 가지고 있지 못하다. 일부 분야에서 윤리적인 강령을 가지고 있지만 상당수는 이상적인 것에 대한 추상적인 기술에 불과하고 복잡한 연구 환경에서 책임 있는 연구를 수행하기 위해 필요한 구체적인 지침을 제공하고 있지는 않다. 하지만 몇몇 영역에서는 유사한 내용의 강령을 확인할 수 있다.

이러한 것의 예에는 국립과학아카데미(National

Academy of Sciences), 미국과학진흥협회(American Association for the

Advancement of Science), 미국의과대학협의회(, the Association of American

Medical Colleges) 등이 있다.

우리나라의 경우 2007년 4월 연구윤리 확립 추진 위원회에서 발표한 “연구윤리 확립을 위한 권고문”이 있다. 그 내용은 아래와 같다.

|

연구윤리 확립을 위한 권고문

- 학문

연구는 진리

탐구를 통해

인간과 자연에

대한 지식의

지평을 확장하여

인류 사회에

기여한다. 학문의 진보는

연구의 자유와

연구자의 창의력이

요구될 뿐만

아니라 연구

과정에서의 도덕성과

자기 규제가

전제되어야 한다.

- 연구

윤리가 제대로

확립되었을 때

비로소 연구의

진실성이 확보된다. 진실성이 결여된

연구를 통해서는

진리에 도달할

수 없고, 인류 사회

발전에 기여할

수도 없다. 진리를 추구하는

연구자들은 누구보다도

스스로 연구윤리를

엄격히 준수해야

할 것이다.

- 최근

일부 연구자들이

연구의 진실성을

훼손하는 사례가

밝혀지면서 연구

윤리에 대한

국민들의 관심이

높아지고 있다. 연구 윤리를

훼손하는 행위는

학문 공동체의

성장 동력을

파괴할 뿐

아니라 국가의

위신과 장래까지도

훼손할 수

있기 때문이다. 이를 계기로

우리는 그동안 우리 학계에서

발생한 일련의

불행한 사건을

냉정히 성찰하여

연구 부정행위를

사전에 방지하고

연구의 진실성을

확보하기 위한

대책을 강구해야

한다. 무엇보다도 연구

윤리 교육을

체계화하고 연구

윤리 지침을

마련하여 국제적

수준의 학문에

도달하기 위한

발판을 구축해야

할 것이다.

- 이에『연구윤리확립추진위원회』는

연구의 엄정한

기본 원칙을

세우기 위하여

학계와 정부에

다음과 같이

권고한다.

1. 학문

공동체를 구성하는

모든 연구자는

학문적 성실성을

핵심 가치로

받아들이고, 사사로운 이익이나

감정에 치우치지

않으며, 아울러 신의와

성실의 원칙에

따라 교육과

연구에 매진하는

기풍을 조성하도록

노력한다.

2. 대학은

연구자를 대상으로

다음 사항을

포함한 연구

윤리 교육을

실시하고, 관련 교육

프로그램을 지속적으로

개발하여 국제적

수준에 도달하도록

노력한다.

[연구

윤리

교육

프로그램

포함

사항]

▸ 연구

윤리의

배경

▸ 연구의

계획, 수행, 결과

발표의

윤리

원칙

▸ 연구

부정행위의

정의, 유형, 제보

및

처리

절차

▸ 실험실

윤리, 공동

연구

윤리

▸ 데이터의

정리·보관, 인용

방법

▸ 인간

대상

및

동물

대상

연구

윤리

▸ 연구

결과의

심사

윤리

및

출판

윤리

▸ 연구자의

사회적

책임

▸ 다양한

이해관계의

충돌과

그

관리

▸ 지적

재산권의

보호

|

3. 대학, 연구소, 그 밖의 학술단체는 연구의 실효성과 공정성을 기하기 위하여 다음 사항을 포함하는 국제적 수준의 연구 윤리 지침을 마련한다. 다만, 기관별·학문 분야별 특성을 고려하여 윤리기준에 차별을 둘 수 있다.

|

[연구

윤리

지침

포함

사항]

▸ 연구

환경

개선과

연구

윤리

교육

활성화

▸ 인간

대상

및

동물

대상

연구

윤리

▸ 연구

결과의

심사

윤리

및

출판

윤리

▸ 다양한

이해관계의

충돌과

그

관리

▸ 연구

부정행위

처리

절차

- 연구

부정행위의

유형

및

기준

- 연구

부정행위의

제보, 접수, 조사

및

판정의

절차, 조직

및

담당자

- 제보자

및

피조사자의

권리

보호

- 부정행위자의

제재

- 조치

결과의

기록과

보고

|

4. 정부는 대학이나 학술단체가 자체적으로 연구 윤리를 정착시키고 건전한 학문 기풍을 진작시킬 수 있도록 행정적·재정적 제반 지원을 강화하고, 연구 윤리 관련 활동 실적이 우수한 기관에게는 적절한 장려책을 실시하여 연구 윤리 확립을 유도한다.

2007.

4. 26.

연구윤리확립추진위원회

2) 정부 규정

미국의 경우 학계가 우려 사항에 대해 효과적인 대처 방법을 내 놓지 못하자 정부가 규정을 제시하기 시작하였고 규정은 의회에서 시작하였으며 의회는 세 가지 법률을 제정하였다.

1966년 동물복지법(the Animal

Welfare Act),

1974년 국가연구법(the National

Research Act),

1985년 국가연구부속법(the Health Research Extension Act ).

이러한 법률에 따라서 연방정부는 연방정부의 연구비를 받는 연구들에 제제를 가할 수 있는 권한이 생겼으며 자세한 규정은 연방정부의 몫이고 실행하는 권한도 가지게 되었다.

1989년 미국 복지부(Department

of Health and Human Services DHHS)에 Office of

Scientific Integrity (OSI)와 Office of Scientific Integrity

Review(OSIR)가 Health Research Extension Act에 기초하여 생기게 되었다. 1992년 Office of Research Integrity

(ORI)가 설립되어 연구 부정에 대한 관리와 함께 연구 진실성 증진을 위한 여러 가지 활동을 하고 있다.

미국에 있어서 중요한 또 다른 소스는 규정(regulations)이다. 이는 연방기구가 의회의 법률을 기본으로 하여 특정 상황에 대해서 규정으로 만드는 것이다. 이 때 행정절차법에 따라 하는데 이 때 대중의 의견을 듣고 관보에 게재하여야 한다.

또 다른 것으로 기관 정책과 지침(Agency

policies and guidelines)이 있다. 행정기관들은 정책의 일환으로 정책을 공표할 권한을 가지고 있다. 예들 들어 NIH는 “연구 지원금을 받기 위한 훈련 요구사항 Training

Grant Requirement”(1989), “인간을 대상으로 하는 연구에 참여하기 위해 필요한 교육Required

Education in the Protection of Human Research Participants” 같은 것들이다.

또한 지침이 있다. ORI “Model

Policy and Procedures for Responding to Allegations of Scientific Misconduct (http://ori.hhs.gov/html/policies/model.asp)”은 일종의 지침으로 볼 수 있으며 강제로 따라야 하는 것은 아니다. 어떤 연구 프로젝트의 경우 하나 이상의 규정에 따라야 하는 경우도 있다. 예들 들어 인간과 동물을 대상으로 하는 연구가 그렇다.

우리나라의 경우 최근 연구윤리와 관련하여 몇몇 법령이 제정되었으며 그 내용은 아래와 같다.

- 생명윤리 및 안전에 관한 법률 (2004. 01. 29 제정)

생명과학기술에 있어서의 생명윤리 및 안전을 확보하여 인간의 존엄과 가치를 침해하거나 인체에 위해를 주는 것을 방지하고, 생명과학기술이 인간의 질병 예방 및 치료 등을 위하여 개발·이용될 수 있는 여건을 조성함을 목적으로 한다. 이와 관련하여 <생명윤리및안전에관한법률시행령>(대통령령 제18621호 신규제정 2004. 12. 30.), <생명 윤리및안전에관한법률시행규칙>(보건복지부령 제305호 신규제정 2004. 12.

31)이 있다.

- <연구윤리·진실성 확보를 위한 지침>( 2006년

12월 12일 과학기술부)

황우석 사건 (05, 12)이 계기가 되어 국정현안조정회의 (06. 1. 11)에서 제도적 기반마련 논의되고 과학기술부 훈령으로 제정하여 연구관련 기관들에 대한 역할과 책임을 규정하였다. 연구자 개인에 대한 규범은 과학기술계의 자율적인 지침마련을 권고하고 있다

3) 연구 기관의 정책(institutional policies)

연구기관(

universities, hospitals, private research companies) 등은 연방정부로부터 연구 기금을 받은 경우 연구의 다양한 측면을 규정해야 하는 법적의무가 있다. 기관은 인간과 동물을 대상으로 하는 시험을 감시하고 규제하는 위원회를 구성해야 하며 연구 부정에 대한 조사와 보고, 이해 갈등에 대한 조사와 보고를 하여야 한다. 또한 연구부서와 담당자, 기관연구 정책을 가지고 있는데 이는 책임 있는 연구 수행을 위한 훌륭한 지침이 될 수 있다. 기관의 정책은 연방정부나 주 정부 보다 훨씬 포괄적인데 기관의 정책은 모든 유형의 기관 책임을 망라해야 하기 때문이다.

기관 간 내용이 상충하는 경우도 있으며 이에 대한 철저한 준수가 필요하다.

아래 내용은 한림대학교 생명윤리 심의 위원회 규정이다.

|

한림대학교 생명윤리심의위원회 규정

제정 2005. 2. 4.

제 1 조 (목적)

이 규정은

국가 생명윤리

및 안전에

관한 법률(법률 제7150호) 및 동법

시행규칙(보건복지부령 제305호)에 의거하여

한림대학교 생명윤리심의위원회(이하 ‘위원회’라 한다)를 설치·운영하는데 필요한

사항을 규정함을

목적으로 한다.

제 2 조 (구성)

① 위원회는

위원장 1인과 부위원장 1인을 포함하여 5인 이상 9인 이하의

위원으로 구성한다.

② 위원은

외부기관 종사자 1명과 법률자문을

위한 법학과

전임교원 1명을 포함한

관련 학문분야

전임교원으로 하되

총장이 위촉하며, 위원장은 위원

중에서 호선하고

부위원장은 위원장이

위촉한다.

③ 위원의

임기는 2년으로 하되

연임할 수

있다.

제 3 조 (심의사항)

위원회는 생명과학기술(인간의 배아·세포·유전자

등을 대상으로

생명현상을 규명·활용하는 과학과

기술)연구 전반에

대한 사항을

심의한다.

1. 배아

등의 생성

및 연구에

관한 사항

2. 유전자

검사·치료

및 연구에

관한 사항

3. 유전정보(유전자은행) 등의 이용

및 연구에

관한 사항

4. 그

밖에 윤리적·사회적으로 심각한

영향을 미칠

수 있는

생명과학기술의 연구·개발

또는 이용에

관한 사항

제 4 조 (회의)

회의는 필요시 위원장이 수시로

소집하고 재적위원

과반수의 출석과

출석위원 과반수의

찬성으로 의결한다.

제 5 조 (보고 및

통보)

① 위원장은

위원회에서 의결된

사항을 총장에게

보고하여야 한다.

② 간사는

위원회에서 의결된

사항을 관련(연구)자에게 통보하여야

한다.

제 6 조 (간사)

위원회의 사무

처리를 위해

간사를 두되

간사는 연구과장이

된다.

제 7 조 (세부사항)

위원회의 운영에

관하여 이

규정에 명시되지

아니한 사항은

위원회의 심의를

거친 후

총장의 승인을

얻어 시행한다.

부 칙

이 규정은 2005년 1월 1일부터

시행한다.

|

4) 개인의 의식

책임 있는 연구에 대한 정부, 기관, 전문가 단체의 강령이 중요하기는 해도 이것만을 참조하기에는 두 가지의 중요한 한계가 있다.

첫째, 규칙은 대부분 최소 행동 기준만을 제시하기 때문에 연구자들은 상황에 따라서는 이 보다 훨씬 더 높은 행동 규범을 따라야 하는 경우도 생긴다. 예들 들어 일반적인 도로에서는 시속 60km를 달려야 하지만 일부 도로는 50km 이하를 달려야 하는 것이 더 나은 경우가 있는 것이다.

둘째, 규칙만으로 연구 과정에서 발생하는 개인적인 갈등과 윤리적인 딜레마를 해결할 수 없다. 논문에는 자격이 없는 저자, 이해상충이나 인간을 대상으로 하는 실험과 같은 문제에 대한 모든 현실적인 대안을 제시할 수는 없다. 따라서 연구자 개인은 올바른 판단력과 확고한 윤리의식으로 이를 보완해야 한다.

책임 있는 연구에 대한 어려운 결정을 내려야 할 경우 어떤 결정을 내리든 간에 결과에 대한 책임은 연구자에게 있다.

이에 대해 ORI는 다음과 같이 언급하고 있다.

“만일 특정 행위에 대한 책임 여부가 불확실하다면 하려고 하는 행위가 다음날 지역 신문에 게재되는 것을 상상해 보면 된다. 만일 동료나 친구, 가족이 이러한 사실을 알게 되어도 별로 개의치 않는다면 하면 그는 책임 있는 행위를 한 것이다. 물론 여기에는 연구자로서 책임을 안다고 하는 전제는 필요하다”

마. 이해를 위한 문제 풀이

객관식 문제

1. 책임 있는 연구 활동의 원칙과 이에 대한 설명을 올바르게 연결된 것은

(1) 정직성: 정직하게 정보를 전달하고 공약을 존중하는 것

(2) 정확성: 사실만을 기술하며 부적절한 비뚤림(bias)을 피한다.

(3) 효율성: 연구자원을 현명하게 사용하고 낭비를 막는 것. 연구 자원을 함부로 사용하지 않는 것도 포함한다.

(4) 객관성: 연구결과를 정밀하게 보고하고 오류를 피하도록 주의하는 것

가. 1, 2, 3

나. 1, 3

다. 2, 4

라. 4

마. 1, 2, 3, 4

2. 다음 설명은 연구 윤리의 범위 중 어디에 가장 가까운가?

|

과학연구의 전

과정에서 속임수, 부주의, 자기기만 등으로

인해 정확성과

객관성에 결함이

있는 연구를

수행하였는지 여부에

관한 것으로서

연구 환경의

경쟁이 심화되면서

이론, 데이터 혹은

결과물 등에

대한 위조, 변조, 표절(Fabrication,

Falsification and Plagiarism)이

가장 큰

문제가 되고

있다.

|

가. 과학 연구에서의 진실성

나. 공로배분의 공정성

다. 연구실 문화의 민주성

라. 특정 연구 대상이나 연구 방법에서의 윤리성

마. 과학자의 사회적 책임성

3. 다음 내용은 책임 있는 연구 수행의 내용의 원천 중 어디에 가까운가?

|

규칙은 대부분

최소 행동

기준만을 제시하기

때문에 연구자들은

상황에 따라서는

이 보다

훨씬 더

높은 행동

규범을 따라야

하는 경우도

생긴다. 예들 들어

일반적인 도로에서는

시속 60km를 달려야

하지만 일부

도로는 50km 이하를 달려야

하는 것이

더 나은

경우가 있는

것이다.

|

가. 전문가 강령

나. 개인의 의식

다. 정부 법령

라. 기과의 정책

마. 규정

토론 문제

1. 우리나라 연구자들은 연구 윤리, 책임 있는 연구 수행에 대해 어떤 방식으로 배우게 되는가? 그런 관행은 적절한가? 어떤 대책이 필요한가?

2. 연구 윤리 범위 중 우리나라에서 문제가 되는 것은 어떤 부분이라고 생각하는가? 또 그렇게 생각하게 된 이유는 무엇이고 어떻게 하면 그러한 문제가 해결되는가?

참고문헌

연구 부정행위

Research

Misconduct

☞ 학습목표

연구 부정행위의 개념을 이해하고 우리나라 지침에 규정되어 있는 연구 부정행위의 처리 절차에 대해서 숙지한다.

☞ 구체적 학습목표

1. 연구 부정의 개념을 이해한다.

2. 연구 부정행위의 국내외 현황에 대해서 설명한다.

3. 연구부정행위의 범위에 대해서 설명한다.

4. 연구 부정행위의 사전 예방과 사후 검증 체계 구축에 대해 이해한다.

5. 제보자와 피조사자의 권리 보호에 대해 숙지한다.

6. 연구 부정행위의 검증과 검증 절차에 대해 설명한다.

7. 검증에 따른 조치에 대해 이해한다.

가. 용어

연구 윤리는 과학 연구에서의 진실성 추구(연구내용결과에 의도적인 속임수나 부주의 없이 정확성과 객관성 확보), 공로 배분의 공정성(연구참여자 간 실질적인 기여도에 따라 공로를 합당하게 배분), 연구실 문화의 민주성(구성원 간 합리적이고 자유로운 토론과 비판, 자원의 공평한 배분), 특정 연구 대상이나 연구 분야에서의 윤리(생명의학 윤리, 정보통신 윤리, 나노윤리), 과학자의 사회적 책임성(적절한 연구비의 사용, 전문가로서 공정성과 객관성 유지(연구비의 적합한 사용, 전문가로서의 공정성과 객관성 유지)로 분류할 수 있다.

연구 윤리의 수행 정도를 긴 스펙트럼으로 나열했을 때 한쪽 끝에는 바람직한 연구 행위가 있다. 바람직한 연구 행위를 일컫는 말은 미국에서는 책임 있는 연구 수행(Responsible Conduct of Research)이라 하고 유럽에서는 건전한 연구 활동(Good Scientific Practice)라 한다.

건전한 연구 활동 혹은 책임 있는 연구의 수행에서 벗어나면 연구 윤리(research

ethics) 혹은 연구 진실성(research integrity)의 문제가 발생한다. 이러한 영역을 의심스러운 연구 행위 Questionable Research Practice, QRP)로 부르기도 한다. 이러한 행위에는 편견에 사로잡힌 연구, 통계실험장비의 오작동, 빈약한 연구 설계, 데이터 관리의 소홀 및 부주의, 학생 지도에 대한 무관심 등이 있다. 이런 영역은 강도 면에서 약하고 대부분의 연구자들이 유혹을 느꼈을 정도로 사소한 문제일 수 있다.

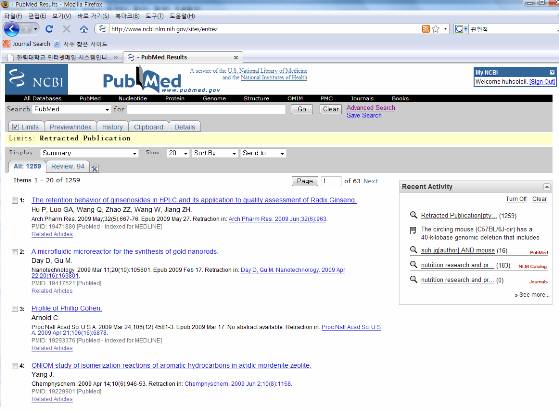

반면 벗어난 정도가 매우 심각하고 의도적일 때를 연구 부정이라고 한다. 연구 부정의 범위는 단체에 따라서 협의 혹은 광의로 구분한다. 연구 부정행위를 날조(fabrication),

변조(falcification), 표절만으로 국한하는 협의의 정의를 사용하는 경우가 있는데 대표적인 단체는 미국 과학 학회(National Academy of sciences), 의학 연구소(Institute of Medicine) 등이다. 미국 연방 정부도 이러한 협의의 정의를 선호한다. 반면에 연구 부정에 이들 세 가지 이외에 “다른 심각한 위반(other

serious deviation)”을 포함하는 광의의 정의를 가진 단체는 국립 과학 재단(National

Science Foundation), Public Health Service 등이 있다. 일부 국가에서는 연구 부정과 연구 부정직(research dishonest)을 구분하지 않고 사용하기도 한다. 이 경우 연구진실성 저해(소위 FFP), 이중 출판 같은 출판 부정행위, 데이터의 부적절한와 처리보관, 연구주제 상 부정행위, 연구관리 부정행위, 개인적 부정행위를 모두 포함한다.

나. 국내외 현황

1) 우리나라의 현황

줄기세포연구 논문조작사건 당시 국내에는 연구부정행위에 대한 제보를 접수하고 진실성을 체계적으로 검증하는 시스템이 미비하였다. 이에 따라 연구부정행위 문제가 언론을 통해 먼저 제기되고, 연구진실성 검증이 체계적으로 이루어지지 못하여 사회적 갈등 및 혼란을 초래한 바 있다. 정부는 국가연구개발사업을 수행함에 있어 책임성 및 우리나라 과학기술계의 대내외적 신뢰성을 확보하기 위하여, 범부처 차원에서 연구 윤리 확립 및 진실성 검증에 관한 제도적 기반을 마련하기로 합의하였으며( ’06.1.11, 국정현안조정회의), 과학기술계 및 관계부처의 의견수렴을 거쳐 마련한「연구윤리 확보를 위한 지침」을 제16차 과학기술관계장관회의( ’06.6.22)에서 확정하고, 동 지침의 근거법령인「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령)」을 개정한 후 과학기술부 훈령으로 공포하였다.( ’07. 2월)

2) 외국의 현황

선진국들의 경우도 대부분 공통적인 가이드라인을 토대로 연구 기관들의 자율검증시스템 구축을 지원하고 있다.

미국

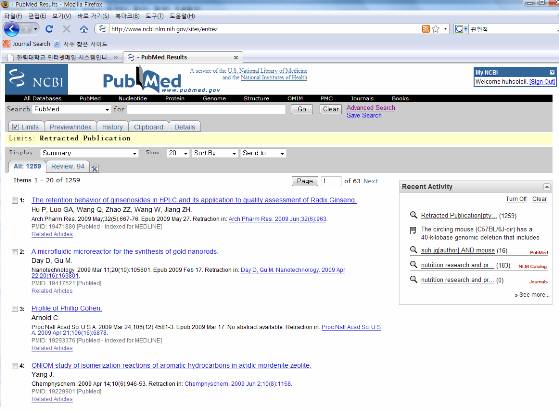

1974년 색칠한 쥐 사건을 계기로 연구부정행위에 대한 사회적 관심이 확대되었으며, 1980년대부터 연구 부정행위 방지를 위한 논의에 본격 착수하였다. 보건복지성(DHHS) 산하 공중위생청(PHS)에서는 1985년「보건연구부속법(Health

Research Extension Act)」을 제정하였으며, 1992년에는 생명의료 및 행태과학 분야의 연구윤리 및 진실성 등을 검증하기위해 국립보건원의 OSI(Office of Scientific

Integrity)와 보건차관보실의 OSIR(Office of Scientific Integrity Review)를 통합한 ORI(Office of Research Integrity)를 설치하였다.

’00.12월 백악관 과학기술정책국(OSTP)에서는「연구부정행위에 대한 연방정책(Federal

Policy on Research Misconduct)」을 마련하였는바, 연구의 계획, 실행, 해석 또는 결과보고 등에서의 위조(Fabrication),

변조(Falsification), 표절(Plagiarism)을 연구부정행위로 정의하고 있으며, 정부로부터 자금지원을 받는 연구에만 적용된다. 현재 9개 정부 기관에서 연방가이드라인에 따라 자체적으로 지침 또는 검증기구를 마련. 운영 중에 있다.

독일

미국과 같은 연방정부 차원의 별도 기구는 없으나, 헤르만·브라흐 사건을 계기로 1997년 독일연구재단(DFG)이 중심이 되어「훌륭한 학문연구를 위한 권고안」을 마련, 대학과 연구기관에 통보하였다. 동 권고안은 회원들의 충실한 연구를 위한 지원 및 관리의 차원에서 과학윤리 및 부정행위 신고 방법에 관한 16개 항목을 제안하고 있으며, 각 대학과 연구 기관은 이에 기초하여 자체 실정에 맞는 연구 부정행위 방지규정을 마련하여 운영 중에 있다.

영국

말콤피어스 사건을 계기로 1998.12월 과학기술청(OST)과 8개 연구회(Research

Council)가 공동으로「바람직한 연구수행을 위한 보호조항(Safeguarding

good scientific practice)」을 발표하였다. 동 가이드라인에는 연구부정행위를 방지하고 훌륭한 연구 활동을 수행하기 위한 원칙이 담겨 있는 바, 과학기술청과 8개 연구회로부터 연구지원금을 받고 있는 연구기관들은 이 원칙에 따라 데이터 관리·윤리 교육·조사기구 설치 등에 관한 구체적인 지침을 제정할 것을 권고하고 있으며, 연구회는 각 연구기관의 연구진실성 원칙 준수 여부를 점검·조사하도록 하고 있다.

일본

일본은 동경대 등 학계에서 논문조작 사건이 잇따르자, 산업기술총합 연구소, 이화학연구소 등에서 자체적으로 연구윤리 규정을 마련하였으며, 일본학술회의는 ’06.4월「과학자의 행동규범」을 발표한 바 있다. 일본학술회의의「과학자의 행동규범」은 국내외 모든 분야의 과학자 커뮤니티에 일반적으로 통용될 수 있는 바람직한 연구 자세에 관하여 총 11개의 조항으로 이루어져 있으며, 각 연구기관은 동 행동규범을 토대로 기관의 목적과 필요성에 따라 과학자의 성실하고 자율적인 연구윤리를 촉진하도록 하기 위한 구체적인 윤리프로 그램을 자주적이면서 신속하게 실시할 것을 권고하고 있다. 한편, 일본 정부 차원에서도 문부과학성이 연구부정 및 연구비 부정사용등에 대한 방지대책을 수립하였다.

OECD

’06.2.6~7일 OECD 본부에서 개최된 제14차 범지구과학포럼(GSF,Global Science Forum) 회의에서는 최근 전 세계적으로 발생되고 있는 논문조작 등 각종 과학 부정행위(Scientific Misconduct) 방지를 위한 논의를 OECD를 중심으로 추진하기로 결정하였으며 우리나라를 비롯하여 덴마크, 캐나다, 핀란드, 미국 등 대다수의 회원국들도 동 작업에 대해 지지를 표명하였다. 과학 부정행위 작업반은 과학부정행위의 유형 정립, 요인 분석 및 대책마련을 주 논의 사항으로 하고, 각국의 사례연구를 통해 바람직한 실천방안(good

practice list) 등을 OECD 가이드라인 혹은 권고안으로 제시하는 것을 목표로 하고 있는 바, 구체적으로는 회원국을 대상으로 이슈가 되고 있는 과학부정행위의 유형, 과학부정행위에 대한 대응, 과학부정행위의 원인에 대한 조사와 분석을 수행 중에 있다. 분석결과는2007. 2. 22 ~ 23일 양일간 일본 동경에서 개최되는 OECD「과학 부정행위 방지」워크숍에서 발표되며, 3.1일 프랑스 파리에서 열리는 GSF 총회에 제출된다.

다. 연구윤리 확보를 위한 지침

앞에서 언급한바와 같이 우리나라에서 연구 부정행위에 대한 대부분의 사항을 하나의 지침으로 발표하였는데 그것이 2006. 2월 제정된 「연구윤리 확보를 위한 지침」이다.3) 과학기술부에서는 <연구윤리·진실성 확보를 위한 지침해설>을 2006년 8월 11일에 배포하였는데 이 문건은 「연구윤리 확보를 위한 지침」에 대한 해설을 포함하고 있다. 앞으로의 내용은 이 문건에 있는 내용을 요약 정리한 것이다.

1) 지침의 성격 및 적용대상

가) 지침의 성격

「연구윤리 확보를 위한 지침」은 과학기술부 훈령이며, 실효성을 확보하기 위하여「국가연구개발사업 등의 관리에 관한 규정」(대통령령)에 지침의 법적 근거와 주요 내용을 반영하였다. 본 지침은 연구자 개인보다는 연구와 관련된 기관들에 대한 연구윤리 진실성 확보를 위한 역할과 책임을 규정함으로써, 국가연구개발사업의 협약 당사자인 연구수행기관(대학, 연구소 등)과 연구지원기관(부처 및 연구관리전문기관)에게 연구윤리 진실성 확보에 관한 1차적인 책임이 있음을 명시하였으며 연구자 개인에 대한 윤리규범은 과학기술계 또는 해당 연구기관에서 구성원들의 합의를 거쳐 자율적으로 마련하는 것이 바람직하다는 지적에 따라 본 지침에 포함하지 않았다.

나) 적용 대상

이 지침은 과학기술분야 국가연구개발사업을 수행하는 모든 연구수행기관(이하“연구기관”이라 한다)과 이를 지원하고 관리 감독하는 중앙행정 기관 및 전문기관(이하“연구지원기관”이라 한다)을 대상으로 한다. 인문사회분야 국가연구개발사업을 수행하거나 국가연구개발사업 외의 연구개발 활동을 수행하는 기관 또는 단체가 연구윤리 및 진실성 확보를 위한 자체규정을 마련하고자 할 경우 이 지침을 준용할 수 있다.

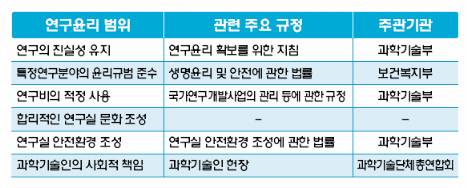

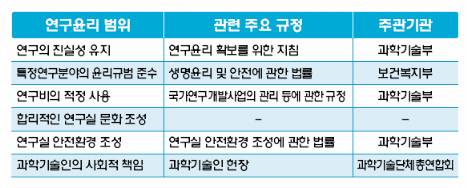

다) 다른 규정과의 관계

연구윤리는 책임 있는 연구수행을 위해 기본적으로 준수해야할 바람직한 규범으로, 연구를 수행함에 있어 진실성 유지 및 생명윤리 등 특정 연구 분야의 윤리규범 준수 등을 주 내용으로 하나 그 외에도 연구비의 적정 사용, 합리적이고 자율적인 연구실 문화 조성, 연구실 안전 환경 조성, 과학기술인의 사회적 책임 등 광범위한 내용을 포괄 하고 있다. 이러한 광범위한 연구윤리 분야 중, 본 지침은 연구를 수행함에 있어 정확성과 객관성의 유지 등 연구진실성 확보에 관한 내용을 주로 담고 있으며, 생명윤리, 연구비의 적정 사용, 연구실 안전 등 다른 연구윤리 분야는 아래의 표와 같이 해당 관련 규정이 우선적으로 적용된다.

연구윤리 범위 관련 주요 규정 주관기관

2) 연구윤리의 개념 및 연구부정행위의 범주

이 지침에서 정하는 연구 부정행위의 범위는 아래와 같다.

가) 위조

존재하지 않는 데이터 또는 연구결과 등을 허위로 만들어 내는 행위를 말한다.

나) 변조

연구 재료, 장비, 과정 등을 인위적으로 조작하거나 데이터를 임의로 변형, 삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위를 말한다.

다) 표절

타인의 아이디어, 연구내용, 결과 등을 정당한 승인 또는 인용 없이 도용하는 행위를 말한다.

라) 부당한 논문저자 표시

연구내용 또는 결과에 대하여 과학적 기술적 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 논문저자 자격을 부여하지 않거나, 과학적 기술적 공헌 또는 기여를 하지 않은 자에게 감사의 표시 또는 예우 등을 이유로 논문저자 자격을 부여하는 행위를 말한다.

마) 본인 또는 타인의 부정행위의 의혹에 대한 조사를 고의로 방해하거나

제보자에게 위해를 가하는 행위

바) 과학기술계에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어난

행위

3) 연구 부정행위 사전예방 및 사후검증 체계 구축

가) 연구 환경 개선

연구 부정행위 발생의 일차적인 원인은 연구자 개인의 윤리의식 부재이기도 하지만, 한편으로는 제도·환경적 요인이 연구부정행위의 토양을 형성할 수 있다는 지적이 있다.

제도적 요인으로는 전문성이 부족한 연구과제 기획·선정 시스템이 있을 수 있으며, 환경적 요인은 연구비 수주 경쟁의 심화, 단편적 성과주의의 지나친 강조 등을 꼽을 수 있다. 특히 연구시스템의 거대화와 복잡화로 인해 연구자 개인의 윤리의식이 집단의 분위기에 동화·희석되면서 연구부정행위에 대해 무감각해지거나 자기합리화를 나타낼 수 있는데, 이러한 경향은 연구자들이 연구제도 및 환경이 불합리하고 불공정하다고 생각할 때 크게 증가할 수 있다. 따라서 연구윤리 및 진실성의 확보는 연구자 개인에게만 요구되는 것이 아니라 연구기관과 연구지원기관도 이에 필요한 제도 및 환경 조성의 책임이 있음을 본조에서 명시하고 있다.

나) 연구 윤리 교육

연구부정행위를 사후에 적발하는 것도 필요하지만 무엇보다 가장 중요한 것은 연구부정행위를 사전에 예방하는 것이라 할 수 있으며, 연구윤리 교육은 이를 위한 가장 효과적인 수단으로 평가받고 있다. 현재 연구의 수행, 연구내용의 기록 및 보존, 연구결과물의 작성 및 제출등에 관하여 연구기관, 연구실 마다 제각각 상이한 관행이나 기준들이 존재하고 있다.

이들 관행이나 기준 대부분은 책임 있고 효율적인 연구를 수행하기 위한 것들이지만, 일부는 국제 표준이나 과학기술계의 보편적인 기준에 부합하지 못하는 것도 있어 연구원들이 별다른 문제의식 없이 연구부정행위를 행할 우려가 있다.

따라서 각 연구기관들은 고유의 연구 분야 및 기관임무의 특성에 부합하는 연구윤리 기준 및 내용을 구성원들에게 인식시키고 단지 연구부정행위의 금지뿐만 아니라 바람직한 연구수행을 위한 연구자로서의 이상적인 자세 및 가치판단 등 보다 적극적인 방향으로의 연구 윤리 교육이 필요하다. 대체로 다음과 같은 사항에 대한 윤리 교육이 요청된다.

- 책임 있는 연구수행을 위한 기본적인 준수 사항

- 연구자로서 지양해야할 부정행위 또는 기관 차원에서 규제하는 부정행위 유형

- 부정행위 발생 또는 인지할 때 신고 등 후속조치에 관한 사항

- 부정행위 근절을 위한 기관의 각종 정책 및 진실성 검증 관련 절차 등

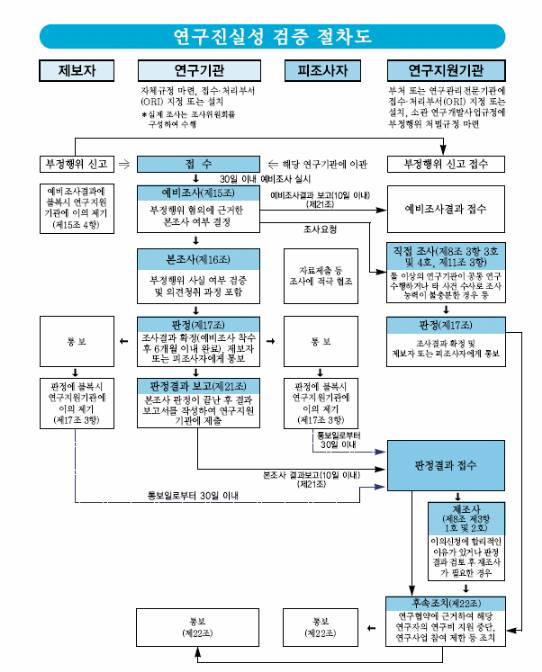

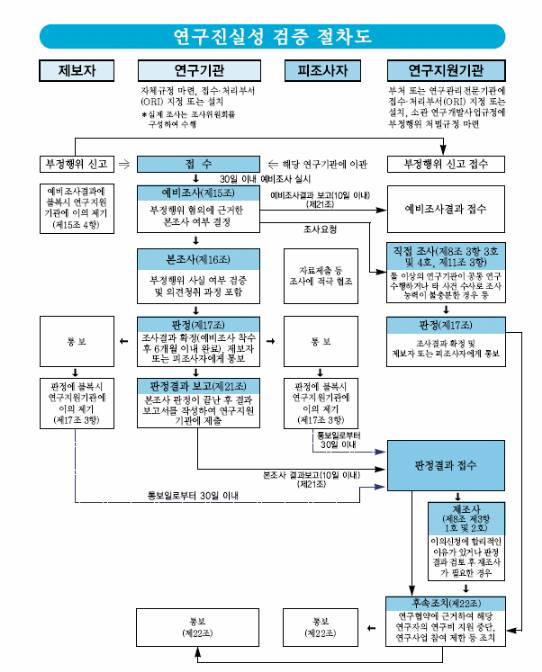

다) 연구진실성 검증체계 구축

본 지침은 연구 부정행위 발생할 때 이에 대한 진실성 검증의 일차적인 책임이 연구기관에 있음을 명시하고 있으며, 이를 위해 각 연구기관들이 자체검증시스템을 구축할 것을 규정하고 있다. 한편, 연구기관마다 자체검증시스템을 구축하도록 하는 것은 비효율적이라는 지적이 있다. 그러나 학문과 연구의 중심지인 대학 및 연구소에서 자체적으로 정직한 연구자를 보호하고 소속 연구자가 행한 부정행위를 책임 있게 규명하기 위한 조사 절차 및 관련 규정 등 시스템을 갖추는 것은 당연한 책무이다. 부정행위 혐의를 받고 있는 연구자를 고용한 해당 연구기관이 다른 기관에 비해 관련자 조사 및 증거자료 확보 등 연구진실성 검증을 보다 효율적으로 수행할 수 있으며, 연구진실성 검증을 정부나 제3자가 대신할 경우, 자칫 연구기관의 자율성과 연구 분위기가 저해될 우려가 있기 때문에 특별한 경우가 아니라면 연구 기관이 자율적으로 책임 있는 검증을 수행하는 것이 바람직하다.

각 연구기관이 자체검증시스템을 구축함에 있어 우선적으로 중요한 일은, 부정행위 신고의 접수 및 처리를 담당하는 기구, 부서 또는 책임자를 지정하고 이와 관련된 절차 등을 명시한 자체규정을 마련하는 것이다.

자체 규정을 마련하는 경우 포함시켜야 할 사항은 부정행위의 범위, 부정행위 신고 접수 및 조사 등을 담당하는 기구, 부서 또는 책임자, 본 조사 수행기구 구성 원칙, 조사 절차 및 기간, 부정행위에 대한 제재의 종류 및 기준 , 제보자 및 피조사자 보호방안 등이다.

각 부처와 연구관리전문기관 등 연구지원기관은 소관 국가연구개발사업이 공정하고 정직하게 수행되도록 하기 위한 최종적인 책임을 가지며 아래와 같은 역할을 수행한다.

① 연구기관이 실시한 자체검증결과의 타당성과 합리성 검토

② 자체검증결과를 토대로 연구협약에 근거하여 후속조치 실시

③ 자체검증결과에 의문이 있다고 판단되는 경우 직접 재조사 등 실시

④ 소관 연구개발사업의 연구윤리 및 진실성 확보를 위한 연구윤리 교육프로그램 지원 및 인센티브 마련 등 각종 시책 마련과 시행

⑤ 상기 역할 수행을 위한 추진체계 마련

연구 부정행위 발생할 때 해당 연구기관의 자체검증이 원칙이나 예외적으로 다음 4가지의 경우에는 연구지원기관이 직접 검증을 할 수 있다

1. 제보자 또는 피조사자가 연구기관의 예비조사결과 또는 판정결과에 대해 제기한 이의신청에 합리적인 이유가 존재하여 재조사의 필요성이 인정된 경우

2. 연구기관의 판정결과에 중대한 하자가 발견되어 재조사의 필요성이 인정된 경우

3. 해당 연구기관에서 조사를 공정하고 합리적으로 수행하기 어렵다고 판단되는 경우

4. 2개 이상의 연구기관이 공동으로 참여한 연구에서의 부정행위에 대한 검증이 원활하게 이루어지지 않거나 해당 연구기관의 연구 활동 규모 및 전문가 확보의 어려움 등으로 인하여 자체 조사를 수행하기가 곤란한 경우로서 연구 기관이 자체 조사를 수행하기 어려워 연구지원기관에 직접 조사 수행을 요청한 경우

연구 지원 기관은 연구기관의 자체검증 및 연구지원기관의 검토과정을 거쳐 연구 부정행위 의혹이 사실로 판명된 경우, 부정행위 관련자에 대해서는 협약의 해약 및 연구비 회수, 연구비의 집행 중지, 현장 실태조사 등, 연구 부정행위 관련자에 대한 징계의 요구, 3년 이내 범위에서의 국가연구개발사업 참여 제한 등의 조치를 취할 수 있다. 부정행위 발생 자체로 인해 연구기관에 대해 직접적으로 가해지는 불이익 처분은 없다. 다만, 연구지원기관은 연구기관이 자체검증시스템을 제대로 구축하지 않거나, 부정행위 제보를 묵살, 은폐하거나, 진실성 검증을 제대로 수행하지 않거나, 내부제보자 보호에 소홀히 하는 경우에는 불이익 처분을 할 수 있다.

4) 제보자와 피조사자의 권리 보호

가) 제보자의 권리 보호

제보자는 인지한 부정행위 내용이나 관련 증거를 해당 연구기관 또는 연구지원기관에 신고한 자를 말한다. 제보자는 반드시 연구부정행위를 저지른 자와 직접적인 관련이 있을 필요는 없으며, 다른 당사자나 목격자로부터 부정행위 사실을 듣거나 관련 증거자료를 넘겨받아 대신 제보를 할 수 있다. (자기관련성 또는 직접성의 불요) 그러나 제보자가 된 이상 연구부정행위에 대한 원활한 진실성 검증을 위하여 조사위원회로부터 진술을 위한 출석이나 관련자료 제출을 요구 받을 경우, 이에 성실히 응해야 할 책임이 있다.

연구 활동이 고도로 전문화 분업화됨에 따라 외부에서 해당 연구가 제대로 수행되고 있는지 여부를 파악하기란 매우 어려운 일이므로 연구부정행위의 대다수가 주로 내부제보에 의해 외부로 알려지게 된다. 따라서 연구기관의 연구윤리 확립 및 자율검증시스템의 성공적인 운영. 정착은 내부제보자 보호가 얼마나 제대로 이루어지느냐에 따라 결정된다. 만일 제보자가 철저히 보호받을 수 있다는 확신이 없다면 절대 제보를 하지 않을 것이며, 제보가 없으면 진실성 검증 체계 역시 작동하기 어렵고 연구부정행위는 음성적으로 지속될 것이기 때문이다.

제보자의 보호 수단은 1) 익명제보의 허용, 제보자 신원정보 공개의 절대 금지, 제보를 이유로 한 불이익 절대 금지의 세 가지로 구분할 수 있다.

우선 익명 제보를 허용된다. 하지만 이 경우에는 조사자가 제보자와 접촉하여 추가적인 정보를 얻을 수 있는 기회가 없어 조사가 원활히 이루어지지 않을 가능성이 있으며, 한편으로 무분별한 음해성 제보가 이루어질 수 있다. 따라서 익명 제보할 때는 제보의 증거가 남을 수 있도록 서면 또는 전자 우편으로만 제보가 이루어지도록 하였으며, 제보내용에는 연구과제명 또는 문제가 되는 논문명 등을 포함한 구체적인 부정행위의 내용, 그리고 곧바로 본 조사에 착수할 수 있는 수준의 증거를 담도록 하였다. 이를 충족시키지 못하는 익명제보는 예비조사단계에서 기각된다.

제보자의 신원 공개를 절대 금지된다. 만약 제보자의 신원이 공개될 경우 비록 그것이 고의가 아닌 과실이었다 하더라도 제보의 접수 및 조사에 관계된 모든 기관이 책임을 지도록 본 지침은 규정하고 있으므로, 연구지원기관에 조사결과보고서를 제출 할 때도 제보자의 성명은 익명처리 하는 등 제보자 신원정보 보호에 만전을 기하도록 한다.

제보를 이유로 한 불이익 절대 금지된다. 제보자가 연구기관 내외로부터 부당한 간섭이나 압력, 원하지 않는 전보나 징계 등 신분상 불이익, 왕따 등 근무조건상의 차별, 물리적 위해 등을 받지 않도록 연구기관과 연구지원기관은 최대한 보호해야 하며, 실제 피해가 발생하였을 경우 신속히 원상회복 조치를 취하여야 한다.

나) 피조사자의 권리 보호

부정행위 조사의 대상이 된 피조사자는 연구부정행위에 직간접적으로 개입된 것으로 추정된 자를 말한다. 따라서 부정행위를 직접 저지르거나 이에 적극적 또는 소극적으로 가담한 자, 해당 과제의 참여자 또는 논문저자로 등록된 자, 해당 연구에 참여하지 않더라도 부정행위 조사를 방해한 자 등은 피조사자에 포함된다. 반면, 같은 연구실에 있어도 해당 연구에 직접 참여하지 않은 자는 일단 참고인 신분이 된다.

피조사자 신분이 되면 진술을 위한 출석 및 실험실 출입 제한 등 각종 행동에 제약이 가해지기 때문에 피조사자 지목은 상기 요건에 따라 신중 하게 이루어져야 하며, 피조사자로 지목되어 조사가 진행되어도 연구 부정행위 혐의가 사실로 확정되기 전까지는 조사내용 및 관련자들의 정보가 외부로 공개되지 않도록 유의하여야 한다.

다만 법령 또는 해당 규칙을 위반한 경우나 공공의 복지 또는 안전에 중대한 위험이 발생하거나 발생할 우려가 명백한 경우 등의 경우에는 기관 내부, 연구지원기관 또는 상급기관, 언론 등에 공개하고 필요한 조치를 취할 수 있다.

연구 부정행위의 검증

검증 주체

연구 부정행위 발생할 때 연구기관 자체검증 원칙에 따라 해당 연구개발과제와 이를 수행하는 연구자를 관리 감독하는 연구기관에 일차적인 검증책임이 있다. 만약 연구 부정행위 검증을 연구지원기관 등 외부기관이 대신할 경우연구기관이 연구 부정행위 예방 및 체계적인 대응을 위한 자체역량을 확보하기 어려우며, 연구의 자율성이 위축될 우려가 있다. 따라서 과학기술계의 자정기능은 연구기관이 자체적으로 검증시스템을 갖추고 연구부정행위에 책임 있게 대응할 때 실현된다.

둘 이상의 연구기관이 참여한 연구의 경우 관련 기관이 상호 협의를 거쳐 공동조사위원회를 구성할 수 있으며 검증책임은 원칙적으로 양 기관이 동일하게 부담한다. 하지만 현실적으로는 주관기관과 참여기관 등으로 연구수행 비중이 기관 마다 다양할 수 있기 때문에 공동조사위원회의 구성 및 검증책임의 부담은 연구수행 비중에 따라 관련 기관 간 합의 하에 이루어지도록 한다.

아래의 경우 연구지원기관에 진실성 검증의 수행을 요청할 수 있다. 하지만 연구지원기관이 직접 조사를 수행하더라도 연구기관도 검증에 대한 책임을 가지며, 조사결과에 따른 후속조치는 연구기관의 자체규정에 의하도록 한다.

① 2개 이상의 연구기관이 관련된 연구에서의 부정행위에 대한 공동조사 등 진실성 검증이 원활하게 이루어지지 않을 경우

② 해당 연구기관의 연구 활동 규모 및 전문가 확보의 어려움 등으로 인하여 자체조사를 수행하기가 곤란한 경우

국가과학기술위원회 전문위원회

국과위 전문위원회는 국가적 현안으로 대두된 대형 연구 부정행위, 또는 다수 연구지원기관이 참여한 사업에서의 연구부정행위나 연구지원기관이 직접 연루된 연구 부정행위 등 개별 연구기관이나 연구지원기관 차원에서 조사하기 어려운 사안을 맡게 되며 사안별로 한시적으로 구성 운영된다. 그러나 국내외적으로 커다란 충격을 불어온 줄기세포연구 논문조작사건의 경우에도 서울대가 자체 조사위원회를 구성하여 운영한 전례가 있으므로, 국과위 전문위원회는 주로 연구기관 자체검증결과의 최종 점검 책임을 맡고 있는 각 부처 및 연구지원기관선에서 처리하기 곤란한 사안을 맡게 될 것이다.

검증 시효

모든 연구부정행위는 검증의 대상이 되어야 함이 마땅하나, 시간이 오래 지나면 지날수록 사건 당사자들의 기억이 부정확해지고 증거가 제대로 보존되지 않을 수 있으며, 연구자들의 이직이 빈번히 이루어져 조사의 어려움은 더욱 가중된다. 진실성 검증 시효는 5년이며 제보의 접수일로부터 만 5년 이전의 부정행위에 대해서는 이를 접수하였더라도 처리하지 않음을 원칙으로 한다. 그러나 과학 연구의 특성상 부정행위가 언제 저질러졌는지에 대해서는 행위의 당사자가 아닌 외부인은 정확한 시일을 알 수 없고, 주로 월 단위의 개략적인 시간 밖에 파악할 수 없기 때문에 객관적으로 확인 가능한 시기를 시효의 기산일로 삼을 필요성이 있으므로 해당 부정행위가 이루어진 연구내용 및 결과를 이용하여 논문이나 학회에 발표한 날, 또는 연구과제 신청서를 제출한 날이 시효의 기산일이 된다. 따라서 해당 부정행위가 이루어진 연구내용 및 결과를 이용하여 논문이나 학회에 발표한 날, 또는 연구과제 신청서를 제출한 날이 시효의 기산일이 된다. 만일 해당 부정행위가 이루어진 연구내용 및 결과를 이용하여 여러 번에 걸쳐 논문 발표 등이 이루어진 경우 가장 최근의 발표일이 시효 기산일이 된다. 예들 들어 2001.4.15일에 이루어진 부정행위를 이용한 연구의 발표가 2001.9.20일에 이루어지고, 이를 다시 인용한 연구결과를 2002.5.15일에 발표한 경우 최종 시효기산일은 후자인 2002.5.15일이 된다.

만일 연구의 내용이 국민의 건강이나 환경 등 공공의 복지 또는 안전에 심각한 위험을 초래할 수 있다고 판단될 경우 시효와 무관하게 처리하여야 한다.

검증 원칙

부정행위의 사실 여부를 입증할 책임은 해당 연구기관과 조사위원회에 있다. 단, 피조사자가 조사위원회에서 요구하는 자료를 고의로 훼손 하였거나 제출을 거부하는 경우에 요구 자료에 포함되어 있다고 인정되는 내용의 진실성을 입증할 책임은 피조사자에게 있다.

“증거 우위(preponderance

of evidence)의 원칙”이란 양자의 증거를 비교하여 더욱 신빙성을 가지는 증거가 검증과정에서 유리한 위치를 점하는 원칙으로, 조사기관의 의혹 제기에 대해 연구자가 제대로 반증을 제시하지 않거나 못할 경우, 연구자가 주장하는 연구 진실성에 대한 확신이 뒷받침되지 않기 때문에 조사기관의 의혹 제기가 한층 신뢰성을 얻게 되고 피조사자에게 불리하게 작용하게 된다.

영미법상 입증기준은 ①합리적인 의심의 여지가 없음(beyond a reasonable doubt), ②명백하고 확신할 만한 증거 (clear and convincing evidence), ③증거의 우위 (preponderance of evidence)의 세 가지가 있다. 이 중 가장 엄격한 입증기준은 ①로서 주로 형사재판에 주로 적용된다. 증거에 대한 고도의 확신(80~90% 이상)을 필요로 한다. 반면 ③은 가장 약한 기준으로서 양자의 증거를 비교하여 1%라도 더 확신할 수 있는 증거가 우위를 갖게 되며, 형사소송에 비해 개인의 자유와 권리 침해가 덜한 민사소송 또는 정부 및 유사기관 위원회

등에서 주로 활용되는 입증기준이다. 따라서 ‘증거우위 원칙’은 증거에 대한 고도의 확신을 필요로 하지 않으므로 조사기관의 입증책임이 가장 완화된 형태이며 따라서 상대적으로 피조사자에게 불리한 입증기준이다. 만약 연구자가 조사기관의 의혹 제기에 대해 제대로 반대 증거를 제시하지 않거나 못할 경우에는 연구자에게 불리하게 되며, 증거를 훼손할 경우에는 오히려 모든 입증책임이 연구자에게 돌아가게 되는데, 본 지침 역시 이러한 방식을 적용하고 있다. 따라서 입증책임이 조사 기관에 있다고 하여 연구자가 부정행위 무혐의에 대한 입증을 태만히 할 수 있는 것은 아니며, 입증책임 소재와는 별도로 증거 우위의 원칙이라는 입증기준을 채택하는 한, 연구자 역시 1%의 우위를 확보하기 위하여 최선을 다해야 하는 것이다.

제보자와 피조사자에게 의견진술, 이의제기 및 변론의 권리와 기회를 동등하게 보장하여야 하며 차별해선 아니 된다. 여기서의 ‘동등하게 보장한다’ 함은 산술적으로 동일한 횟수와 시간을 당사자들에게 제공하여야 한다는 의미는 아니며, 조사할 때 서로 상충되는 진술이 제시되었을 경우 어느 한쪽의 말만 참고하고 그냥 넘어가는 것이 아니라 반드시 다른 쪽에게도 이 내용을 알리고 충분한 대응진술과 반론의 기회를 주어야 한다는 의미다. 또한 이에 대한 사전 고지가 필요한데 사전고지를 하여야 하는 이유는 당사자들이 의견진술, 이의제기 및 변론에 있어 충분히 대비를 하게 하여 보다 조사를 효율적으로 진행하기 위함이다. 사전고지일자에 관해선 통상 3일에서 7일 사이가 적당하나, 아무리 늦어도 24시간 전에는 통보가 되어야 할 것이다.

연구기관의 연구윤리와 연구진실성 자율검증이 정착되기 위해서는 구성원 모두의 노력이 필요하나 특히 기관장의 관심과 의지가 매우 중요하다. 해당 연구기관의 장은 조사과정에서 보고를 받고, 조사방향에 대한 적절한 의견을 표명할 수는 있으나, 기존의 조사방향을 크게 전환하거나 조사내용 및 결과 자체를 변경하도록 하는 지시를 내리는 것은 절대 삼가야 할 것이다.

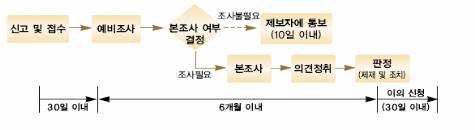

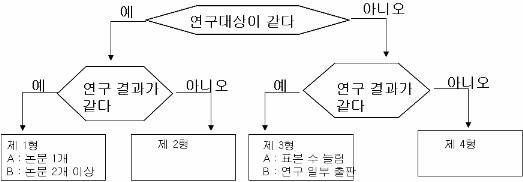

검증기간

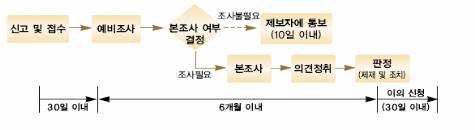

부정행위에 대한 검증 절차는 예비조사, 본 조사, 판정의 단계로 진행하여야 한다 예비조사는 신고접수일로부터 30일 이내 착수하여야 하며, 예비조사로부터 판정까지는 6개월 이내 이루어져야 하기 때문에 전체적인 검증기간은 신고접수일로부터 최대 7개월이며 이 범위 내에서 연구기관은 자율적으로 조사기간을 정할 수 있다. 이와 관련된 사항은 아래 그림과 같다.

검증기구

조사위원회는 5인 이상의 위원으로 구성함을 원칙으로 한다. 다만 해당 연구기관의 실정과 부정행위의 규모, 범위 등을 고려하여 다른 형태의 검증기구를 설치 운영할 수 있다.

조사 위원회의 전문서 확보는 중요한데 그 이유는 본 조사 수행할 때 외부의 문가들을 참고인 및 자문인 등으로 활용할 수 있으나 조사위원회의 주체적인 판단을 위하여 전문가를 일정부분 자체적으로 확보하여야 하기 때문이다. 이를 위해 조사위원회 구성할 때 관련 전문가를 최소 절반 이상 포함하도록 하고 있다. 본조사의 공정성과 대외적 신뢰성을 확보하기 위하여 조사위원회에 기관 소속 구성원이 아닌 외부인을 포함하도록 하고 있으며 그 비율은 20%이다. 외부인의 경우 반드시 해당 분야의 전문가일 필요는 없다.

조사위원회는 상설, 비상설 모두 가능하며 상설 연구 진실성 위원회에서 조사 위원회 기능을 수행할 수도 있고 전담부서에서 조사 위원회 기능을 수행할 수도 있다.

조사위원회는 조사과정에서 제보자, 피조사자, 증인 및 참고인에 대하여 진술을 위한 출석을 요구할 수 있으며 이 경우 피조사자는 반드시 응하여야 한다. 또한 조사위원회는 피조사자에게 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 증거자료의 보전을 위하여 해당 연구기관의 장의 승인을 얻어 부정행위 관련자에 대한 실험실 출입제한, 해당 연구 자료의 압수, 보관 등을 할 수 있다. 조사위원회는 해당 연구기관의 장에게 사실로 판정된 부정행위에 대하여 적절한 제재조치를 건의할 수 있다.

연구 부정행위 검증 절차

예비조사

예비조사는 제보내용의 본 조사 필요성 여부를 판단하는 절차로서, 본조사가 가급적 조속한 시간 내에 원활히 이루어질 수 있도록 하는 최소요건(조사대상의 적합성, 시효의 적절성, 제보의 구체성과 명확성 등)을 검토함으로써, 이를 결여한 모든 사안들이 바로 본 조사 단계로 직행하면서 발생하는 과부하를 사전에 차단하여 조사제도의 운용에 있어 효율성을 확보하기 위함이다

예비조사는 다음과 같은 사항들을 검토한다.

① 제보내용이 자체규정의 연구 부정행위 유형에 해당하는지 여부

② 검증시효의 충족 여부(5년)

③ 제보내용의 구체성과 명확성

가령, “홍길동 교수가 남의 논문을 표절한 사실이 있다”라는 제보는 누구의 논문을 표절하였는지 그 대상이 명확치 않으며 홍교수를 소환하여 누구의 논문을 표절했는지에 대해 직접 심문한다하여도 순순히 자백할 가능성이 매우 낮기 때문에 조사실익이 없고, 또한 구체적인 물증 없이 조사하는 것은 명예훼손 등의 문제가 야기될 수 있으며 조사기관이 직접 표절 대상 논문들을 일일이 검색하는 것은 막대한 시간과 비용이 요구되기 때문에, 본 조사를 수행하기 곤란하고 따라서 예비조사 단계에서 기각될 수 있다. 반면 제보내용의 구체성과 명확성을 지나치게 요구하는 것은 예비조사의 취지에도 맞지 않을뿐더러 제보자에게 과도한 부담을 지우는 것이므로 바람직하지 않으며, 증거자료도 미리 제출할 것을 강요하지 않는다. 따라서 ① 연구 부정행위 주체 및 관련자의 소속과 실명, ② 부정행위가 이루어진 해당 연구과제명 또는 논문명 등 결과물, ③ 부정행위의 내용 및 일시(또는 시효기산일) 등이 있으면 구체성과 명확성의 최소요건에 부합되었다고 볼 수 있다. 익명제보일 경우 제보내용은 바로 본 조사 수행할 수 있을 정도의 높은 구체성과 명확성이 필요하다.

일반적으로 예비조사의 경우 조사기구의 구성이나 인원에 제한이 없으며 따라서 예비조사는 사안이 발생하였을 때 임시 위원회를 구성하거나, 연구진실성 관련 부서 또는 위원회에서 담당하는 등 기관 실정에 따라 자유로운 형태로 운영하면 된다. 예비조사의 기간은 연구기관은 제보의 접수일 또는 연구지원기관으로부터의 이관일로부터 30일 이내에 예비조사에 착수하여야 하며, 예비조사 착수로부터 판정까지를 6개월 이내에 마치도록 규정하고 있기 때문에 본 조사 기간을 여유 있게 확보하기 위해선 예비조사가 신속하게 이루어질 수 있도록 기간을 설정하는 것이 좋다. 예비조사 결과 본 조사 실시를 하지 않는 것으로 결정할 경우, 해당 내용을 구체적인 사유와 함께 10일 이내에 제보자에게 문서로써 통보하여야 하며 제보자가 예비조사 결과에 불복하는 경우 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 연구지원기관에 이의를 신청할 수 있다.

본 조사

본 조사는 제보된 연구부정행위의 사실 여부를 본격적으로 검증하는 단계로서, 이 과정에서 해당 연구실 통제, 피조사자 소환 등 권리 침해적 요소가 발생할 수 있기 때문에 조사수행에 있어 각별한 주의가 필요하다.

본조사의 과정은 아래와 같은 3단계로 이루어진다.

제보자. 피조사자. 증인. 참고인과의 면담 및 자료검토 등 본격적으로 조사가 이루어지는 조사단계 조사내용 및 중간 조사결과에 대한 제보자와 피조사자의 이의제기 및 변론단계 이의제기 및 변론내용을 검토하여 판정을 위한 최종 조사결과를 도출하는 단계 본조사위원회의 구성이나 본 조사 수행의 방법은 검증 원칙과 검증 기간에 준한다.

판정 이전에 반드시 제보자 및 피조사자에게 조사결과에 대한 이의제기 및 변론의 기회를 제공하도록 하며 최종 이의제기 및 변론은, 조사위원회 차원에서 충분히 조사가 이루어져 그대로 판정단계로 넘어가도 문제가 없을 정도로 본조사 과정이 마무리된 후에 실시하도록 한다. 연구지원기관에 최종조사결과를 보고할 때, 제보자 및 피조사자의 이의제기 또는 변론과 이의 반영 여부를 반드시 포함시켜야 한다.

판정

‘판정’은 조사결과를 확정하고 이를 제보자와 피조사자에게 통보하는 절차를 말한다. 예비조사 착수 이후 판정에 이르기까지의 모든 조사 일정은 6개월 이내에 종료되어야 한다. 단, 이 기간 내에 조사가 이루어지기 어렵다고 판단될 경우에는 연구기관은 연구지원기관에 그 사유를 통보하고 조사 기간을 연장할 수 있다. 제보자 또는 피조사자가 판정에 불복할 경우에는 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 연구지원기관에 이의신청을 할 수 있으며 연구지원기관은 이를 검토하여 필요한 경우 재조사를 직접 실시할 수 있다.

이에 대한 절차는 아래와 같다.

검증에 따른 조치

조사 기록과 공개

조사 담당 기관은 모든 기록을 음성, 영상, 또는 문서의 형태로 반드시 5년 이상 보관하여야 하며 연구지원기관도 조사결과 보고서를 10년 이상 보관하여야 한다. 모든 기록이란 예비조사, 본조사, 판정에서의 각종 회의 내용, 제보자, 피조사자, 참고인, 증인과의 면담 내용, 제보자.피조사자.참고인.증인 등이 제출한 자료 및 증거물, 전화.이메일을 통한 인터뷰 내용, 제보자, 피조사자의 변론 및 이의신청 내용, 6) 전문가 검토, 자문의견, 7) 예비조사,본조사 결과보고서 모두를 말한다. 기록을 보존하는 이유는 조사의 투명성과 책임성을 제고하고 제보자 또는 피조사자의 이의 신청할 때 활용하는 등의 용도가 있다.

조사결과 보고서 및 조사위원 명단은 판정이 끝난 이후에 공개할 수 있지만 조사위원, 증인, 참고인, 자문에 참여한 자의 명단 등에 대해서는 당사자에게 불이익을 줄 가능성이 있을 경우 공개하지 않을 수 있다. 또한 제보자의 신원 정보는 반드시 비공개라는 사실을 명심하여야 한다. 피조사자의 경우도 혐의가 확정되기 전까지는 관련 정보를 외부에 공개하지 않지만 법령 또는 해당 규칙에 중대한 위반사항이 발생한 경우나 공공의 복지 또는 안전에 중대한 위험이 발생하거나 발생할 우려가 명백한 경우 그리고 그밖에 연구지원기관 또는 공권력에 의한 조치가 필요한 경우는 기관 내부, 연구지원기관 또는 상급기관, 관련기관 및 언론 등에 공개하고 필요한 조치를 취할 수 있다.

조사 결과의 보고

연구지원기관은 연구기관에 수행을 위탁한 연구개발사업 과제가 정직하게 수행되도록 하는데 대한 최종적인 책임을 가지므로, 연구지원기관은 연구기관 자체검증결과의 보고를 통해 소관 연구개발사업 과제에서의 부정행위 전말을 파악하고 적절한 조치를 취하여야 하며, 이러한 일이 재발하지 않도록 관련 시책을 마련하여 운영하여야 한다.

예비조사와 본조사의 결과보고서에는 아래의 사항이 포함 되도록 한다.

1) 제보의 내용,

2) 조사의 대상이 된 부정행위

3) 조사위원회의 조사위원 명단(본 조사)

4) 본 조사 실시 여부 및 판단의 근거(예비조사)

5) 관련 증거 및 증인(본 조사)

6) 해당 연구에서의 피조사자의 역할과 부정행위의 사실 여부(본 조사)

7) 조사결과에 대한 제보자와 피조사자의 이의제기 또는 변론 내용과 그에 대한 처리결과(본 조사)

연구기관은 조사 과정에서 중대한 법률 위반이 발생하였거나 공공의 안전에 위험이 발생한 우려가 명백한 경우는 즉시 연구지원기관에 보고하여야 하며, 이를 보고받은 연구지원기관은 즉시 관계기관에 보고 또는 수사기관에 고발 등 조치를 취하여야 한다.

조사 결과에 대한 후속조치

연구기관 자체검증 이후 연구지원기관은 연구기관 자체조사 내용, 결과의 합리성과 타당성 검토하며 만일 결과 문제가 있으면 해당 연구기관의 장에게 추가적인 조사의 실시하도록 하거나 조사와 관련된 자료의 제출을 요구하거나 직접 재조사 실시할 수 있다. 검토 결과 문제가 없는 경우에는 연구협약에 근거하여 적절한 제재 조치를 실시하면 된다.

부정행위자에 대한 후속조치 종류에는 협약의 해약 및 연구비 회수, 연구비의 집행 중지, 현장 실태조사 등, 연구 부정행위 관련자에 대한 징계의 요구, 3년 이내 범위에서의 국가연구개발사업 참여 제한 등이 있다. 만일 연구기관이 연구부정행위를 은폐하거나 조사를 제대로 하지 않는 경우 연구기관에 대한 상위평가 및 자체성과평가), 국가과학기술위원회의 예산 배분 및 조정, 간접경비 계상 기준 결정 등에서 불이익을 당할 수 있다.

이해를 위한 문제

객관식문제

1. K 박사는 5년 동안 독자적으로 연구해왔으며 연구는 잘 진행되었다. 하지만 같은 과 선임자의 논문을 보니 자신이 연구한 발표하지 않은 내용과 일치한다는 사실을 알게 되었다.

이 경우 선임자가 저지른 행위는 어디에 가까운가?

가. 표절 나. 위조

다. 변조 라. 부정한 논문 저자

마. 과학기술계에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어난 행위

2. 선임 연구자는 K박사의 승진평가를 하게 될 것이다. 위의 경우 K 박사는 어떻게 해야 할까?

가. 선임 연구자에게 해명을 요구한다. 나. 이 문제를 학과장에게 알린다.

다. 익명으로 이 문제를 연구 지원 부서에 알린다.

라. 승진평가가 끝나기 전에는 아무 행동도 하지 않는다.

마. 같은 연구 팀에게 이 문제를 보고하도록 권유한다.

3. 다음 중 부정한 논문 저자로 볼 수 있는 경우는?

|

가. 아무개는 기여가 전혀 없다고 보는데 논문저자에 포함됨

나. 본인 또는 아무개는 기여가 있다고 보는데 논문저자에서 제외됨

다. 아무개는 기여도가 많아야 20% 정도인데 연구책임자가 40%로 인정함

라. 본인 또는 아무개는 기여도가 최소 40% 이상인데 연구책임자가 20%정도만 인정함

|

1. 가, 다 2. 나, 라 3. 라 4. 가, 나, 다

5. 가, 나, 다, 라

4. 2001.4.15일에 이루어진 부정행위를 이용한 연구의 발표가 2001.9.20일에 이루어지고, 이를 다시 인용한 연구결과를 2002.5.15일에 발표한 경우 최종 시효기산일은 언제인가?

가. 2001.4.15 나. 2001.9.20

다. 2002.5.15 라. 2006. 8. 20

주관식 문제

1. 우리나라에서 정한 연구 부정행위 문제의 범위가 적절하다고 생각하는가?

2. 현재 연구 부정행위는 어느 정도 광범위하게 이루어지고 있다고 판단하는가? 가장 문제가 되는 것은 무엇인가? 어떻게 하면 문제가 해결될 수 있을까?

참고문헌

임상연구에서의

의료윤리적 고려사항과 임상연구심의위원회 Institutional Review Board / Ethics

Committee

☞ 학습목표: 임상연구를 수행할 때 반드시 고려해야 할 의료윤리 기준들을 이해한다.

☞ 구체적 학습목표:

1. 의료윤리의 기본개념에 대하여 설명할 수 있어야 한다.

2. 뉘른베르크 강령, 헬싱키 선언, 벨몬트

리포트의 의미와 구체적인 내용을 설명할 수 있어야 한다.

3. 임상시험심사위원회(IRB)의 역할, 구성, 기능 및 운영에 대하여 설명할 수 있어야 한다.

4. 피험자 보호를 위한 윤리적 기본조건인 동의서(informed consent)에 대하여 구체적으로 설명할 수 있어야 한다.

우리는 불과 수년 전에 한국 사회를 휩쓸고 지나간 ‘황우석 사건’을 통해 연구윤리

부재의 심각성에 대하여 큰 교훈을 얻은 바 있다. 그러나 그 사건이 ‘연구 부정’이라는 결론으로 정리되면서 사회적 관심은 ‘연구 성과의 진위’에만 머물게 되었고, 사실 그 과정에서 매우 면밀하게 검토되고 재평가되어야 했던 ‘난자 공여자 보호’와 관련된

연구윤리 문제는 사람들의 뇌리에서 사라져갔다.

임상에서 언제든 벌어질 수 있는 문제로서 ‘피험자

피해’는 사실 서구에서는 이미 수십 년 전부터 매우 중요한 주제로 논의가 되어왔다. 특히, 2차 세계대전 과정에서 독일의 나치에 의하여 자행된

인체를 대상으로 한 각종 실험과, 일본의 생화학 부대에서 자행된 생체실험은 이미 인류역사에 커다란 충격과 오점으로 기록되어 있다. 의료윤리 논의의

시작을 히포크라테스 시대로부터 찾아 볼 수도 있겠으나, 지금과 같은 현대적 논의는 대략 60년 전부터 시작된 것으로 보인다.

1. 의료윤리 문제제기의 역사적 흐름

의료윤리에 있어서 중요한 사건들을 소개하면 다음과

같다. 2차 세계대전이 끝나고 독일 나치의 의사들에 의하여 자행된 인체대상 실험에 대한 재판과정에서 전범재판소에 의해 뉘른베르크 강령(The Nuremberg Code, 1947년)이 발표되면서 임상실험에 있어서의 가장 기본적인

‘윤리기준’들이 논의되기 시작하였다. 그 이후 탈리도마이드(Thalidomide) 사건(1962년)이

발생하고, 이후 세계의사회를 중심으로 하여 현재까지도 그 윤리적 기준의 핵심을 제공하고 있는 헬싱키

선언(Declaration of Helsinki, 1964년에 채택되어, 2004년까지 7차례 개정이 이루어짐)이 채택되면서 의료윤리에 대한 세계적

공감대가 형성되게 되었다. 이후 터스키기 매독 연구(Tuskegee Syphilis Study)를

계기로 하여 작성된 벨몬트 보고서(The Belmont Report, 1979년)는 ‘인간을 대상으로

하는 의학연구의 윤리적 원칙’을 천명하였고, CIOM(Council for International Organization of Medical

Sciences, 1993년)이라는 WHO 산하기구는 피험자 관련 ‘생명의학연구에 관한 국제적인 윤리 가이드라인’을 공포하였으며, 미국,

EU, 일본 정부 및 기업에 의하여 결성된 ICH(International Conference on Harmonization of

technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use)는 1996년에

이러한 다양한 논의들을 통하여 임상시험 관리를 위한 ‘표준가이드라인(GCP, Good Clinical Practice)’을 제정하여 공포함으로써

현재 각 국가별로 사용되고 있는 임상시험의 각종 표준기준들을 제시하게 되었다.

2. 의료윤리의 기본개념

모든 의사들에게 있어서 ‘환자의 이익이 우선되어야

한다’는 명제는 언제나 직업윤리의 기준으로 언급되고 있다. 의사들 또한 스스로 ‘나의 이익보다 환자의 이익을 우선한다’고 말하곤 한다. 물론 어떤

의사들은 오직 돈이나 사회적인 명성을 위해 의사로서 살아가기도 하지만, 근본적인 직업적 이타성으로

인하여 의업은 다른 직업과 확연히 구분되며 때로는 숭고하다고까지 얘기되고 있다.

그러나, 그럼에도 불구하고 의업의 태생적 이타성이 진정한 선의가 되기 위해서는 다음과 같은 현실적인 ‘여러 제약들’이 적용되어야만 한다고 얘기되고 있다.

“첫째, 자기가 도와주려고 하는 사람들의 자율성을

존중해야 할 필요, 특히 다른 사람들을 도울 때 그들이 원하는 것이 무엇인가를 알아야 할 필요가 있다(즉, 선행의 의무는 자율성 존중의 의무에

의해 조절되어야 한다). 환자에게 물어보지 않고 환자가 원하는 것을 안다고 생각하는 의사는 잘못을 저지르기 쉽다. 둘째, 자기가 주는 도움이 너무

비싼 대가를 치르지 않게 해야 한다(선행의 의무는 악행금지의 의무에 의해 조절되어야 한다). 셋째, 다른 사람들의 소망, 필요와 권리들을 고려한다(선행의

의무는 정의의 의무에 의해 조절되어야 한다). 의료자원이 희귀할 수 밖에 없는 현실에서는 의료자원이 정의롭게 배분되어야 한다. 정의의 의무는 의료자원의

공정한 배분과 더불어 의료자원을 효율적으로 제공해야 한다고 요구한다. 이런 효율성과 관련해서 의학계는 의료윤리의 중요한 국면으로서 비용-이익분석을

수용해야 한다.”

사실 의사의 모든 의료적 행위가 ‘선의’로만 이해될

수 없다. 의사들이 ‘나는 나의 환자를 위해서 그러하였다’고 얘기하면서 자신의 ‘선의’를 문제의

합리화에 가장 중요한 근거로 활용하는 경우가 많으나, 이러한 현실적인 여러 제약들을 고려한다면 ‘선의’가 반드시 올바른 ‘윤리적 실천’이라고만

볼 수 없다.

3. 임상연구와 관련된 규약들

3.1. 뉘른베르크 강령(the Nuremberg Code, 1947년)

2차 세계대전이 끝난 후 독일 뉘른베르크 전범재판소는, 전쟁 중에 23명의 독일군 장교, 의사 및 보건행정 공무원들이 자행한 인간을 대상으로

한 비윤리적인 실험에 대하여 유죄판결을 내렸다. 전범 재판소는 유죄판결에 앞서서 10개항으로 이루어진 ‘피험자의 기본적 권리를 존중하는 방식으로

실험이 수행되도록 하기 위한 기초적 요건’이 명확하게 표현된 강령을 제시했는데, 이는 최초의 국제 연구윤리지침으로서 허용가능한 의학연구의 범위를 정하였으며, 주 내용으로서 피험자(연구대상자)의 자발적 동의가 필수적임을 선언하면서,

사회의 이익이 개인의 안전보다 우선시 될 수 없음을 말하고 있다. 다음은 그 내용이다.

① 인체실험

대상자의 자발적 동의는 절대적으로 필수적이다. 이것은 실험대상자가 동의를 할 수 있는 법적 능력이 있어야 한다는

의미이며, 어떠한 폭력, 사기, 속임, 협박, 술책의 요소가 개입되지 않고, 배후의 압박이나 강제가 존재하지 않는 가운데 자유롭게 선택할 수 있는

권한이 주어진 상태여야 한다. 또한, 이해를 통하여 분명한 결정을 할 수 있도록 해당되는 주관적 문제의 요소에 대한 충분한 지식을 제공하고 피험자가

이해할 수 있도록 해야 한다는 것을 의미한다. 후자를 충족시키기 위해서는 실험 대상자가 내린 긍정적인 결정을 받아들이기 전에 그에게 실험의 성격,

기간, 목적, 실험방법 및 수단, 예상되는 불편함 및 위험, 실험에 참여함으로써 올 수 있는 건강 혹은 개인에의 영향에 대해 알려야 한다. 동의의

질을 보장하기 위한 의무와 책임은 실험을 시작하고 지시하며 참여하는 개개인에게 달려 있다. 이것은 타인에게 법적인 책임 없이는 위임할 수 없는

개인적 의무이자 책임이다.

② 연구는 사회의

이익을 위하여 다른 방법이나 수단으로는 얻을 수 없는 가치 있는 결과를 낼만한 것이어야 하며, 무작위로 행해지거나

불필요한 연구여서는 안 된다.

③ 연구는 동물실험

결과 및 연구 중인 질병이나 기타 문제의 자연 경과에 대한 지식에 근거하여 계획되어야 하고, 그 예상되는 결과가

실험 수행을 정당화 할 수 있어야 한다.

④ 연구는 모든

불필요한 신체적, 정신적 고통과 상해를 피하도록 수행되어야 한다.

⑤ 사망이나

불구를 초래할 것이라고 예견할 만한 이유가 있는 경우에는, 의료진 자신이 피험자로 참여하는 연구를 제외하고는 어떠한

연구도 이루어져서는 안 된다.

⑥ 실험에서

감수해야 할 위험의 정도가 그 실험으로 해결될 수 있는 문제의 인도주의적 중요성을 넘어서서는 안 된다.

⑦ 손상, 장애, 혹은 사망 등 미미한 가능성에도 대비하여 피험자를 보호하기 위한 적절한 준비를 하여야 하며, 적합한 설비를 갖추어야

한다.

⑧ 실험은 과학적으로

자격을 갖춘 사람만이 수행하여야 한다. 실험을 수행하거나 관련이 있는 사람은 실험의 모든 단계에 있어서 최고 수준의

기술과 주의가 요구된다.

⑨ 실험을 하는

도중에 피험자는 자신이 더 이상 실험을 지속하는 것이 불가능한 육체적 또는 정신적 한계에 도달했다는 생각이 들면 실험을 끝낼 자유가 있다.

⑩ 실험과정

중에 연구책임자인 과학자는 자신의 성실성, 우수한 기수 및 주의 깊은 판단에 의해서 실험을 지속하는 것이 피험자에게

손상, 장애, 혹은 사망을 초래할 수 있는 믿을만한 이유가 있다면, 실험의 어느 단계든지 중단할 준비가 되어 있어야 한다.

3.2. 헬싱키 선언 (World Medical Association Declaration of Helsinki -

Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects)

세계의학회는

‘사람을 대상으로 한 생체의학 연구에 대한 권고’로서, 1947년의 뉘른베르크 강령을 확립하는 선언을 만들기 위해 1964년도에 핀란드 헬싱키에서 회의를 열었으며, 그 이후로

2008년까지 총 8회의 크고 작게 개정된 헬싱키 선언을 발표한 바 있다. 선언의 골자는 뉘른베르크

강령에 덧 붙여서, 피험자의 이익이 사회의 이익보다도 항상 우선하며, 임상 연구의 모든 피험자는

알려진 최상의 치료를 받아야 한다는 내용 등이 추가된 것이 특징이라고 할 수 있다. 지난 2008년 10월에 개최된 서울회의에서는 기존의 선언이

보다 현실에 적합하도록 총 35 조항으로 새롭게 개정되었다(참고자료 - 영문 헬싱키 선언문).

3.3. 벨몬트 리포트 (The Belmont Report, 1979년)

미국의 국가연구법(National

Research Act)이 1974년에 미국의회를 통과하면서, ‘생명의학 및 행동연구에서의 인간 피험자 보호를 위한 국가위원회’가 발족되었고,

이 위원회는 1979년에 벨몬트 보고서를 제출하였다. 이 보고서는 1974년부터 1978년까지 위원회에

의해 확립된 기본적인 윤리원칙을 정리한 것으로서, 1932년부터 1972년까지 40년간 미국정부에 의해 자행된 이른바 터스키기 매독연구(Tuskegee Syphilis study)의 폭로로 인하여 논란이 된 여러 윤리적 논의들을

종합한 결과물이다. 이 보고서의 세 가지 윤리적 원칙인 ‘인간존중의 원칙, 선행의 원칙, 정의의 원칙’은 인간을 대상으로 하는 모든 의학연구에서

필수적인 윤리적 원칙들로 받아들여지고 있다.

인간존중의 원칙(Respect for

Persons)은 충분한 정보에 근거한 동의(informed consent)와 취약한 피험자 보호(protection of vulnerable

subject)를 그 내용으로 한다.

선행의 원칙(Beneficence)은 위험과 이득의

평가(risk / benefit assessment)를 통해 예측 가능한 유해와 이득을 따져보는 것으로서, 피험자에게 해를 끼치지 않으면서 가능한

한 이익을 최대로 하고 손실을 최소화 하는 방안을 찾는 것이다.

정의의 원칙(Justice)은 연구에 참여하는 피험자들의

공정한 선정을 얘기하는 것으로 피험자의 사회경제적 계층, 성별, 연령, 종교, 학력, 출신지역 등에 따라서 공평하지 않게 대상자를 선정하면 안

된다는 원칙으로서, 특히나 사회경제적 어려움 혹은 질병 때문에 부당하게 이용당하기 쉬운 상태에 처해있는 사람들을 연구대상자로 유인하면 안 된다는

원칙이다.

3.4. CIOMS 가이드라인(Council for International Organization of Medical

Sciences, 1993)

세계보건기구 산하 국제의학기구위원회는 생명의학 연구와

관련된 윤리문제에 관한 기준설정 작업을 시작하여 1982년에 ‘인간 대상자를 포함하는 생명의학연구에 대한 국제윤리가이드라인(International

Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects)’을 제안하였다. 이

가이드라인은 개발도상국 같은 특수한 상황에 적절한 임상연구 방법을 제공하기 위하여 만들어졌으며 최종적으로 1993년에 공포되었다. 공포 후에도

추가적인 논의가 지속되었고 2002년 1월에는 새롭게 개정된 안이 웹사이트에 게시되기도 하였다. 이 가이드라인에는 국가의 의무조항도 규정하고 있는데,

“선진국이 본국에서 할 수 있는 연구를 후진국에서 진행하지 않을 것이며, 후진국의 피험자를 대상으로 하는 연구는 연구자가 속한 선진국의 윤리위원회와

연구가 행해지는 후진국의 윤리위원회의 심의를 모두 마친 후에 수행하도록 규정”하고 있다. 이 가이드라인은 총 21개 항목으로 구성되었는데, 사람을

대상으로 하는 생명의학 연구의 윤리적 정당성 및 과학적 유효성에 관한 일반적인 원칙, 윤리심사위원회, 동의서 취득, 임상시험 참여의 유인, 연구

참여로 인한 이익과 위험의 균형 및 위험의 최소화, 임상시험에서 대조군의 선택, 취약한 대상(어린이,

임산부, 무능력자 등)에 대한 특별조항, 비밀보호, 연구 참여로 인해서 야기된 손상의 치료와 보상 등에 대하여 언급하고 있다.

3.5. ICH-GCP(International Conference on Harmonization of technical

requirements for registration of pharmaceuticals for human use - Good Clinical

Practice, 1996년)

ICH는 1990년 미국, EU, 일본 정부 및

기업들이 각 지역의 의약품 관련 법제를 표준화할 목적으로 시작한 회의로서, 1996년에 ‘임상시험관리기준(GCP, Good Clinical

Practice)’을 제정하였다. 임상시험관리기준(GCP)은 사람을 대상으로 하는 임상시험을 설계하고, 수행하고, 기록하고, 보고하는데 관한 국제적으로

통용되는 윤리적, 과학적 기준이다. 이는 헬싱키 선언에 근거하여 피험자의 보호와 임상시험계획의 승인을 목적으로 하는 임상시험심사위원회 / 독립적

윤리위원회 (IRB / IEC, Institutional Review Board / Independent Ethics Committee)의 책임,

구성·기능·운영, 절차, 기록과 임상시험자의 역할과 책임에 대한 내용도 담고 있다.

ICH-GCP의 원칙으로는, 임상시험은 헬싱키 선언

및 GCP에 따라 시행하며, 임상시험의 이익이 위험을 정당화할 수 있어야 하고, 피험자의 권리·안전·복리는 과학과 사회의 이익보다 중요하고 가장

우선적으로 검토되어야 하며, 임상시험은 과학적으로 타당해야 하고, 임상시험은 임상시험심사위원회의 사전승인을 받은 계획서에 따라서 수행되어야 하고,

피험자의 자발적인 동의서를 받아야 하며, 임상시험과 관련된 각종 정보는 기록·처리·보존되어야 하고, 사생활의 비밀과 개인정보는 보호되어야 한다는

내용 등이 담겨져 있다.

3.6. 의약품 임상시험관리기준 (KGCP, Korean Good Clinical Practice)

우리나라에서도 1995년 10월부터 ‘의약품 임상시험관리기준(KGCP)'이

시행됨으로써 임상시험에 대한 관리체계가 법적으로 규정되었고, 이후에 개정이 거듭되면서 2000년 1월 4일에 개정된 KGCP부터는

ICH-GCP 가이드라인을 충실하게 반영함으로써 임상시험의 국제적 신뢰성을 확보하는데 크게 기여하였다. 가장 최근 안은 2008년 6월 27일에

개정된 것으로서, 이 KGCP는 제1장 총칙(제1조~제4조), 제2장 임상시험의 계약 및 시험기관(제5조~제6조), 제3장 임상시험심사위원회(제7조~제9조),

제4장 시험자(제10조~제22조), 제5장 임상시험의뢰자(제23조~제47조)에 대한 규정을 통해

임상시험 수행 시 고려해야 할 제반 기준들을 매우 상세하게 기술하고 있다.

3.7. 생명윤리 및 안전에 관한 법률

생명윤리법률(약칭)은 생명과학의 발달로부터 초래될

수 있는 생명윤리의 부작용을 다루고자 한 법률로서 2005년 1월 1일부터 시행되었으나 최근의 개정안(2008년 6월 5일 개정)이 만들어지기까지도

상당한 논란이 있어 수차례 개정되어 왔다.

동 법률은 법적 관리대상기관을 ‘배아생성의료기관,

배아연구기관, 체세포복제배아연구기관, 유전자검사기관·유전자연구기관, 유전자은행, 유전자치료기관’으로

나누어 각각에 대하여 자세한 규제방안을 제시하고 있다. 그 중에서 대학병원급 의료기관이 흔히 속하게

되는 ‘유전자연구기관’의 기관위원회 심의사항 내용을 들여다보면 다음과 같다.

|

유전자연구기관 기관위원회(IRB)는 유전자연구를 위한 연구계획서의 심의,

동의권자로부터의 동의, 검사대상물의 보관·제공 및 폐기, 개인정보관리 등 관련 업무 행위가 법적·윤리적으로

문제가 없는지 다음 각 호의 사항에 대해 정기적으로 면밀히 심의한다.

1) 연구계획서에 명시된 대로 세부적인 연구 목적을 기재한 법정 서식의 동의서를 사용하는지

여부를 다음 사항을 숙지하여 심의한다.

① 유전자연구 목적은 포괄적으로 기술하기보다 세부적으로 기재하도록 권장한다.

② 연구방법 설명 시 가능하면 연구 대상 유전자를 구체적으로 기재하고 설명하도록 권장한다.

2) 유전자연구 동의서를 받지 아니한 인체 유래 검사대상물에 대한 유전자연구계획서는 다음을

숙지하여 심의한다.

① 생명윤리법 시행(2005. 1월) 이후에 채취된 검사대상물로 법정 유전자연구 동의서를 받지 아니한 검사대상물은 유전자연구에

사용할 수 없음

② 생명윤리법 시행 이전에 채취되어 보관해오던 검사대상물은 검사대상물 제공자의 정보가 노출되지 않도록 익명화(anonymization)하는 등의 조치를 취하고 기관위원회 심의를 거쳐 일반적인 검사 검사대상물과는 다르게

취급함으로써, 유전자연구에 이용할 수 있음

3) 유전자연구를 위해 검사대상물을 이용하거나 제공하는 경우, 다음 사항을 고려하여 이용

및 제공 여부를 심의해야 한다.

① 개인정보가 제공되는 검사대상물을 이용하는 경우

ⅰ) 개인정보보호 대책 수립 여부

ⅱ) 개인정보를 가지고 연구해야 하는

필요성

② 개인정보가 포함되지 않은 검사대상물을 이용하는 경우

ⅰ) 검사대상물 획득 방법 및 과정에

대한 상세한 기술 여부

ⅱ) 개인정보가 포함된 검사대상물을 익명화하는

경우, 익명화 방법에 대한 정보 보안 대책 수립 및 그 적절성

③ 필요시 익명화 해제 여부에 대한 원칙 수립 여부

ⅰ) 익명화 해제의 조건

ⅱ) 필요시 익명화 해제 후 피험자의 의무기록 열람 여부 및 열람 조건

ⅲ) 익명화 해제 후 개인정보 보호 대책

4) 익명화된 검사대상물일지라도 특정인이나 특정 소수집단을 알 수 있을 정도의 희귀한 유전자

대상 연구(사례분석, 가계도 분석 등)인 경우, 검사대상자로부터 구체적인 연구 목적이 기술된 유전자연구 동의서를 획득해야 한다.

5) 법정서식의 동의서와 함께 동의서 설명문에 추가로 포함되어야 할 내용

① 유전자연구의 목적 및 연구 디자인 등의 상세한 설명과 분석하고자 하는 특정 유전자에 대한 설명

② 채취할 검사대상물의 종류 및 양

③ 검사대상물 채취에 따르는 부작용 발생 위험

④ 구체적인 연구 방법 및 결과에 대한 설명

ⅰ) 연구에 사용하는 분석 방법, 비용

및 시간

ⅱ) 결과를 제시하는 방식 및 결과의

범위와 의미

ⅲ) 분석 결과에 접근이 가능한 범위

6) 검사대상자의 가족력에 대한 정보를 이용할 경우, 가족 구성원의 권리 및 복지에 영향을

미치는 때에는 가족 구성원으로부터 별도의 동의서를 받도록 권장한다.

7) 그 밖에 해당 기관의 시설, 인력, 운영현황 및 운영방침 등이 생명윤리법에서 규정하는

사항을 준수하는 데 적절한지 심의할 것을 권장한다.

|

또한 생명윤리법 시행령(2007년 10월 신설)을

보면, ‘금지 또는 제한되는 유전자검사’에 대한 언급이 있어 유전자에 대한 연구를 시행하기 전에 충분한 주의가 요구되고 있다(영 제13조의2,

별표1).

|

① 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 유전자검사는 금지된다.

가. LPL 유전자에 의한 고지질혈증(고지혈증)

관련 유전자검사

나. Angiotensinogen 유전자에 의한 고혈압 관련 유전자검사

다. VDR 또는 ER 유전자에 의한 골다공증 관련 유전자검사

라. IRS-2 또는 Mt16189 유전자에 의한 당뇨병 관련 유전자검사

마. UCP-1·Leptin·PPAR-gamma·ADRB3(B3AR) 유전자에 의한

비만 관련 유전자검사

바. ALDH2 유전자에 의한 알코올 분해 관련 유전자검사

사. 5-HTT 유전자에 의한 우울증 관련 유전자검사

아. Mt5178A 유전자에 의한 장수 관련 유전자검사

자. IGF2R 또는 CALL 유전자에 의한 지능 관련 유전자검사

차. IL-4 또는 beta2-AR 유전자에 의한 천식 관련 유전자검사

카. ACE 유전자에 의한 체력 관련 유전자검사

타. CYP1A1 유전자에 의한 폐암 관련 유전자검사

파. SLC6A4 유전자에 의한 폭력성 관련 유전자검사

하. DRD2 또는 DRD4 유전자에 의한 호기심 관련 유전자검사

② HLA-B27 유전자에 의한 강직성척추염 관련 유전자검사는 진료를

담당하는 의사가 강직성척추염이 의심된다고 판단하는 사람에 한하여 할 수 있다.

③ BCR/ABL 유전자에 의한 백혈병 관련 유전자검사는 진료를 담당하는

의사가 백혈병이 의심된다고 판단하는 사람 또는 치료 후 추적 관찰이 필요하다고 판단하는 사람에 한하여 실시할 수 있다.

④ PHOG/SHOX 유전자에 의한 신장 관련 유전자검사는 진료를 담당하는

의사가 래리-웨일 연골뼈형성이상증(Leri-Weill dyschondrosteosis)이 의심된다고 판단하는 사람 또는 동 질환의 고위험군에 속한다고 판단하는 사람에 한하여 실시할 수 있다.

⑤ p53 유전자에 의한 암 관련 유전자검사와 BRCA1 또는

BRCA2 유전자에 의한 유방암 관련 유전자검사는 진료를 담당하는 의사가 해당 질환의 고위험군에

속한다고 판단하는 사람 또는 해당 질환이 이환된 것으로 확진된

사람을 대상으로 진료를 실시하는 과정에서 필요하다고 판단하는 경우에 한하여 실시할 수 있다.

⑥ Apolipoprotein

E 유전자에 의한 치매 관련 유전자검사는 미성년자에 대하여는 실시하여서는 아니 되며, 성인의 경우에는 진료를 담당하는 의사가 질환이 의심된다고

판단하는 사람 또는 동 질환의 고위험군에 속한다고 판단하는 사람에 한하여 실시할 수 있다.

⑦ 제1호부터 제6호까지에도

불구하고 연구를 목적으로 하는 검사로서 기관위원회에서 필요하다고 판단한 경우는 그러하지 아니하다.

|

4. 임상시험심사위원회(IRB)의 역할, 구성, 기능 및 운영방법

현재의 국제적인 GCP에 규정되어 있는 IRB의

역할을 구분해 보면, 임상연구계획서의 심의, 피험자 동의서의 검토, 그리고 승인된 연구의 지속적인 모니터링 등이 대표적이다. 이를 통해 IRB는

연구대상자의 인권, 복지, 권리, 존엄성이 연구자에 의해 침해받지 않으며, 연구 과정에서 연구대상자가

착취당하지 않도록 감시자로서의 역할을 수행하도록 요구받고 있다.

KGCP의 제8조는 ‘심사위원회의 구성, 기능 및

운영방법’에 대하여 언급하고 있는데 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

① 심사위원회는

임상시험의 윤리적․과학적․의학적 측면을 검토․평가할 수 있는 경험과 자격을 갖춘 5인 이상의 위원으로 구성하되,

의학․치의학․한의학․약학 또는 간호학을 전공하지 않은 자로서 변호사 또는 종교인과 같은 1인 이상과

해당 시험 기관과 관련이 없는 자 1인 이상을 포함하여야 한다.

② 심사위원회의

위원장은 위원 중에서 호선하며, 시험자 및 의뢰자와 관련이 있는 자는 해당 임상시험에 대한 결정 과정에 참여하거나 의견을 제시하여서는 아니 된다.

③ 심사위원회는

위원의 명단과 이들의 자격을 기재한 문서를 비치․관리하여야 한다.

④ 심사위원회는

문서화된 표준작업지침서에 따라 모든 업무를 수행하여야 하며, 제반 활동 및 회의에 대한 기록을 유지하고, 이 기준

및 관련규정을 준수하여야 한다.

⑤ 심사위원회의

모든 결정은 표준작업지침서에서 규정한 의결정족수를 충족하는 사전 고지된 회의에서 이루어져야 한다.

⑥ 임상시험에

대한 결정 과정에 참여하거나 의견을 제시하는 것은 심사위원회의 심의에 참여한 위원에 한한다.

⑦ 시험책임자는

해당 임상시험의 제반 사항에 대하여 정보를 제공할 수는 있으나 심사위원회의 위원에게 영향을 미치거나 해당 임상시험과 관련된 사항의 결정 과정에

참여하여서는 아니 된다.

⑧ 심사위원회는

원활한 심의를 위해 심사위원회의 위원이 아니면서 해당 분야의 전문성을 가진 자로부터 조언을 구할 수 있다.

또한, IRB는 임상연구계획서의 윤리적인 측면만이

아니라 과학적 타당성도 면밀하게 검토해야 하는데, 비과학적 연구는 사회적으로 유용한 지식 창출이 아닌 피험자를 위험에 노출시키고 사회적 자원을

낭비하게 되므로 비윤리적이기 때문이다. 그러므로 IRB는 책임자가 임상시험을 수행하기에 적합한지를 검토하고, 계획서가 과학적으로 타당한지, 그리고

피험자의 동의취득에는 문제가 없는지에 대하여 중점을 두고 심의를 수행하는 것이 필요하다. 특히 IRB가 주의 깊게 고려해야 할 사항으로는, 위험과

기대되는 이익이 정확히 기술되고 평가될 수 있는지, 피험자의 위험이 최소위험(minimal risk)보다 큰 지 혹은 위험을 최소화하고 이익을

최대화하기 위한 적절한 노력이 있는지, 예상되는 피험자 중에 취약계층이 있는지, 연구의 위험과 이익이 치료의 그것들과 분리되어 평가되는지 또는

이해갈등(potential conflict of interest) 관계가 개입되어 있는지, 동의의 주체가 누구이며 피험자의 동의를 올바른 방식으로

얻는지, 안전을 보장하는 모니터링 장치가 적절한지, 그리고 개인 사생활을 보호할 수 있는 장치가 마련되어 있는지에 대한 것들이 있다.

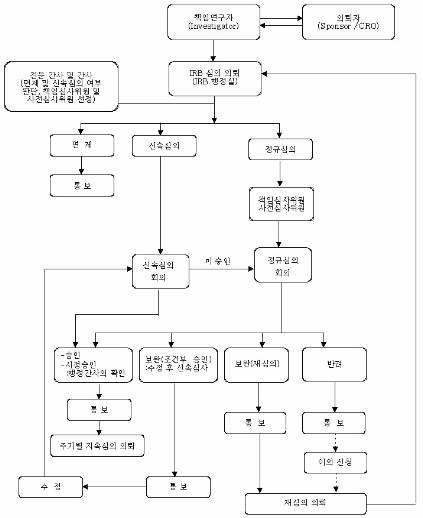

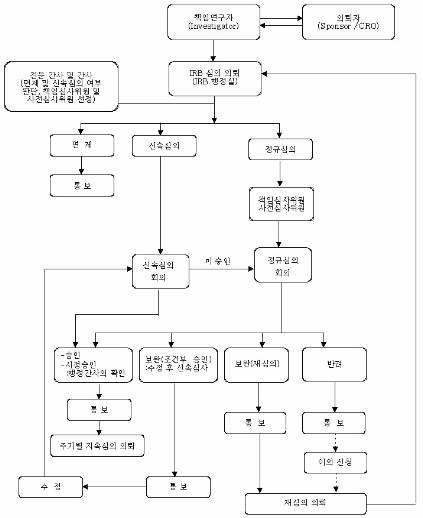

IRB 심의가 진행되는 흐름의 예를 제시하면 다음과

같은데(2009년도 한림대학교 성심병원 IRB의 ‘심의흐름도’를 예로 설명), 정규심의 10일전까지

책임연구자에 의하여 연구계획서가 IRB에 제출되면 전문 간사 및 패널간사에 의하여 ‘면제 혹은 신속심의, 정규심의’ 대상여부가 우선 판단되고,

그 중에서 정규심의의 대상이 되는 대부분의 신규과제들은 사전심사를 위하여 ‘책임심사위원과 사전심사위원’에게 전자파일 형식으로 보내지며, 책임심사위원은

7일 정도의 충분한 시간을 갖고 사전심사의견을 취합·조정하여 정규심의(매월 2회 개최되는)에서 연구내용 및 심의결과를 설명한다. 정규심의 시에는

정족수를 충족한 위원들이 이해상충관계(conflict of interest)를 먼저 확인한 후에 독립적으로 투표를 하여 그 결과를 ‘승인(및 시정승인),

보완(조건부 승인), 보완(재심의), 반려’로 구분하여 승인여부를 최종결정하게 된다.

또한 IRB 정규심의 진행순서의 예는 다음과 같다(2009년도

한림대학교 성심병원 IRB ‘정규심의 진행순서’ 참조).

① Quorum (성원 확인)

② Previous Minutes (전회 의사록 보고)

③ Agenda for The Meeting (회의 안건 설명)

④ Conflict of Interest (이익충돌위원 여부 확인 및 배제)

⑤ New Protocols and Consent Forms (신규 계획서에 대한 ‘정규심의’)

⑥ Expedited Review (‘신속심의’ 결과보고 및 추인)

⑦ Closed Studies (연구종료 보고 및 심의)

⑧ SAE Reports (중대이상사례 보고 및 심의)

⑨ Site Visit Report (현장방문평가 보고 및 심의)

5. 피험자 보호를 위한 윤리적 기본조건 : 충분한 설명에 근거한 동의서 취득(informed

consent)

‘동의’란 연구자가 연구대상자에게 해당 임상시험에

대한 적절하고 충분한 정보를 제공하며, 이를 연구대상자가 스스로 이해한 후에 본인의 의지에 따라서 임상시험에 참여하게 되는 것을 말한다. 이러한

‘동의’에 있어서 가장 중요한 내용은 다음과 같은데 그 것은 “임상시험에 대한 정보가 충분히 제공되었는지, 피험자가 임상시험에 대하여 충분히 이해한

후 자발적으로 결정을 내렸는지, 피험자가 임상시험을 이해함으로써 자발적으로 임상 연구에 참여를 결정할 수 있는 능력이 있는지” 등이다. 조금 더

부연하여 설명하면, 뉘른베르크 강령과 헬싱키 선언 그리고 이후의 모임에서 논의된 내용들을 보면,

“모든 인간을 대상으로 하는 임상시험에서 참여자들은, 시험의 위험과 이득, 치료적 대안, 참여의 절대적 자유, 시험의 정확한 진행경과, 언제든

개인적 손해가 없이 시험을 중단할 수 있는 권리”에 관해서 포괄적인 정보를 제공받을 수 있어야 한다는 점이 공통적으로 언급되어 있다.

동의를 얻는 과정에서 피험자 또는 대리인에게 제공되는

정보와 문서화된 동의서 서식, 피험자설명서 및 기타 문서화된 정보에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

① 임상시험은

연구 목적으로 수행된다는 사실

② 임상시험의

목적

③ 임상시험에

사용되는 의약품에 관한 정보 및 시험군 또는 대조군에

무작위 배정될 확률

④ 관혈적 시술(invasive procedure)을 포함하여 임상시험에서 피험자가

받게 될 각종 검사나 절차

⑤ 피험자가

준수하여 할 사항

⑥ 검증되지

않은 임상시험의 실험적인 측면

⑦ 피험자(임부를 대상으로 한 경우에는 태아, 수유부를 대상으로 한 경우에는 영유아를 포함한다)에게 미칠 것으로 예견되는 위험이나 불편

⑧ 기대되는

이익 또는 피험자에게 기대되는 이익이 없을 경우 해당 사실

⑨ 피험자가

선택할 수 있는 다른 치료방법이나 종류 및 이러한 치료의 잠재적 위험과 이익

⑩ 임상시험과

관련된 손상이 발생하였을 경우 피험자에게 주어질 보상이나 치료방법

⑪ 피험자가

임상시험에 참여함으로써 받게 될 금전적 보상이 있는 경우 예상 금액 및 이 금액이 임상시험 참여의 정도나 기간에 따라 조정될 것이라고 하는 것

⑫ 임상시험에

참여함으로써 피험자에게 발생이 예상되는 비용

⑬ 피험자의

임상시험 참여 여부 결정은 자발적인 것이며, 피험자가 원래 받을 수 있는 이익에 대한 손실이 없이도 임상시험에의

참여를 거부하거나 임상시험 도중 언제라도 중도에 참여를 포기할 수 있다는 사실

⑭ 모니터요원, 점검을 실시하는 자, 심사위원회 및 식품의약품안전청장은 피험자의 비밀보장을 침해하지 않고 관련규정이 정하는 범위 안에서

임상시험의 실시 절차와 자료의 신뢰성을 검증하기 위해 피험자의 의무기록을 직접 열람할 수 있다는 사실과 동의서 서식에 서명함으로써 피험자 또는

대리인이 이러한 자료의 직접열람을 허용함을 의미한다는 사실

⑮ 피험자의

신원을 파악할 수 있는 기록은 비밀로 보장될 것이며, 임상시험의 결과가 출판될 경우 피험자의 신원은 비밀 상태로

유지될 것이라는 사실

⑯ 피험자의

임상시험 지속 참여 의지에 영향을 줄 수 있는 새로운 정보가 수집되면 적시에 피험자 또는 대리인에게 알려질 것이라는 사실

⑰ 임상시험과

피험자의 권익에 관해 추가적인 정보를 얻고자 하거나 임상시험과 관련이 있는 손상이 발생한 경우에 접촉해야 하는 사람

⑱ 임상시험

도중 피험자의 임상시험 참여가 중지되는 경우 및 해당 사유

⑲ 피험자의

임상시험 예상 참여 기간

⑳ 임상시험에

참여하는 대략의 피험자 수

¦ 이해를 돕기 위한 문제 ¦

가. 객관식 문제

(1) 의료윤리의 기본개념에 대한 다음 설명 중 맞는 것은?

① 악행금지의 의무 - 회복 불능의 혼수상태의 환자에 대해서도 필요 없으나 처치를 시행함.

② 정의의 의무 - 효율성을 고려하기 보다는 생명의 존엄성을 우선시 하여 정의를 실행함.

③ 선행의 의무 - 의업의 이타성으로 인하여 자율성, 악행금지, 정의 의무를 보다 우위에 있음.

④ 자율성 존중의 의무 - 내가 선의라 하더라도 상대가 원하는 것이 무엇인지 알 필요가 있음.

(2) 뉘른베르크 강령의 내용으로 맞는 것은?

① 인체실험 대상자의 자발적 동의는 선택적이다.

② 연구대상자는 연구과정 중에 불필요한 신체적, 정신적 고통과 상해를 감수할 수도 있다.

③ 실험에서 감수해야 할 위험의 정도가 그 실험으로 해결될 수 있는 문제의 인도주의적 중요성보다 다소 상회할 수 있다.

④ 실험은 윤리적으로 자격을 갖춘 사람이면 수행할 수 있다.

⑤ 실험을 하는 도중에 피험자는 자신이 더 이상 실험을 지속하는 것이 불가능한 육체적 또는 정신적 한계에 도달했다는 생각이 들면 실험을 끝낼 자유가 있다.

(3) IRB의 최소한의 구성과 기능에 대한 다음 설명 중 맞는 것은?

① 의학연구의 윤리적, 과학적, 의학적 측면을 검토하고 평가할 수 있는 경험과 자격을 갖춘 4인 이상의 전문가로 구성할 것.

② 비과학 분야의 위원이거나 또는 해당 시험 기관에 종사하지 않음으로 하여 기관과 이해관계가 없는 위원 중 한사람 정도만 포함해도 됨.

③ 윤리적 측면에서만 문제없으면, 과학적 타당성은 다소 재량껏 평가해 줄 수 있음.

④ 피험자의 동의취득에는 문제가 없는지에 중점을 두고 심의를 수행하는 것이 필요.

⑤ 안전을 보장하는 모니터링 장치는 없더라도 개인 사생활을 보호할 수 있는 장치가 마련되어 있으면 윤리적으로 최소한의 조건을 갖춘 것임.

나. 주관식 토론 문제

(1) 다음 두 개의 기사를 보고, ‘의료윤리의 원칙’과 ‘임상연구와 관련된 규약들’의 어떠한 원칙들이 위배되었는지 토론해 보시오.

(2) 다음의 ‘피험자 모집 광고’를 보고, 피험자 모집이 ‘타당’한지 아니면 어떠한 ‘주의’를 기울여야 하는지 토론해 보시오.

■ 토론자료 ■

서울대를 포함한

국내 대학병원 3곳이 다국적 담배회사인 필립모리스 인터내셔널의 용역을

받아 흡연에 관한 연구를 하고 있는 것으로 4일 확인됐다. 서울대와 전남대, 가톨릭대병원 임상시험센터는 필립모리스의 임상시험 대행회사인 ㅅ사를 통해 ‘담배의 유해성 평가를 위한 임상 시험’을 의뢰받아

최근 연구에 들어갔다. 전국에서 540명을 대상으로 임상시험을 하는 이번 연구는 ‘아시아 성인 흡연자 및 비흡연자를 대상으로 담배연기 노출의 잠재적

위해 수준을 평가한다’는 내용으로, 국내 연구비만 10억원에 이른다. ㅅ사는 “일본에서도 540명을 대상으로 같은 연구를 벌이고 있는데 대학병원은 참여하지 않고 있다”고 말했다.

이를 두고 국립 대학병원까지 나서서 다국적 담배회사가 맡긴 연구를 하고 있는 것을 두고 비판의 목소리가 나오고 있다. 하버드·컬럼비아대 등 미국 주요대학들은 아예 담배회사로부터 연구 지원을 받는

것을 금지하고 있다. 그동안 독일·미국·스위스 등에서 담배회사의 자금을 받아 진행된 연구들이 담배회사의

영향력에서 자유롭지 못한 결과를 내놓았다는 의혹을 사왔기 때문이다. 미국 캘리포니아 주립대 교수들은 지난해 10월 “담배회사의 연구비는 학문의

자유를 억압한다”며 담배회사의 연구비 수령을 금지하기로 결의했다. 그러나 국내 대학병원 3곳의 연구윤리심의위원회(IRB)는

지난달 이번 연구를 할 수 있도록 승인했다. 애초 연구에 참여하기로 했던 경북대병원은 지난달 5일

연구윤리심의위가 담배회사가 의뢰한 연구라는 이유로 재심결정을 내렸다. 김일순 연세대 명예교수(한국금연운동협의회

회장)는 “담배와 관련된 연구는 세계적으로 이미 100만건이 넘게 나와 있다”며 “다국적 담배회사가 거액을 주고 학문적으로 새로울 것이 없어 보이는 흡연에 관한 연구를 맡긴 것은 연구

성과 이외의 목적을 의심해 봐야 한다”고 말했다. 이름을 밝히기 꺼린 한 의과대학 교수는 “담배회사의 돈을 받아 흡연 관련 연구를 하는 것은 건설회사

돈을 받아 환경영향평가를 하는 것과 마찬가지”라며 “국민건강 증진을 목적으로 세금으로 운영되는 국립 대학병원의 연구윤리심의위가 이번 연구를 승인했다면 심의위의 심사기준을 문제

삼아야 한다”고 말했다. 이에 대해 연구 책임자인 장○○ 교수는 “이번 연구는 필립모리스가 덜 해로운

담배를 만드는 데 자료로 쓰일 것이고 서양에서 이미 2천명을 대상으로 연구를 끝냈다”며 “한국에

해로울 게 없고 관심 없는 연구도 아닌데 서울대병원이 피할 이유가 없다”고 말했다. 연구 심의를 맡은 김○○ 교수는 “심의위는 임상연구 과정에서 실험자와 피실험자의 안전성에 문제가

없어 연구하기에 적절하다고 판단했다”고 밝혔다. 세계 1위 담배상표인 말보로 등을 판매하는 필립모리스는 “이번 연구는 흡연의 중독성과 질병 유발에 이의를 제기하려는 의도가 아니고 ‘위험성이 감소된 제품’

개발을 돕기 위한 목적”이라며 “연구 결과는 일반에 공개할 것”이라고 밝혔다(출처 : 한겨레신문,

2007년 7월 5일자).

서울대병원, 외국담배회사 후원 담배연구 취소

서울대병원 의학연구윤리심의위원회(IRB)가 국립 대학병원까지 나서서 담배 연구를 한다( 5일치 2면)는 비판을 고려해 해당 연구 승인을 취소하기로 했다고 12일 밝혔다. 윤리심의위는 취소 이유에 대해

지역 사회의 의견을 고려하도록 돼 있는 표준운영지침에 근거한 것이라고 덧붙였다. 운영지침을 보면 이미 승인된 과제라도 연구에 대한 중대한 문제가

확인되면 재심의를 통해 연구 중지 또는 보류 결정을 내릴 수 있도록 돼 있다. 윤리위는 “과학적으로 볼 때 해당 연구는 할 만한 가치가 있는 점은

재확인했다”며 “하지만 세계보건기구의 담배규제 기초협약과 세계의사회의 담배 후원과 관련된 권고에

비춰 볼 때, 담배회사가 후원하는 해당 연구는 서울대병원에서 수행하기에 적절하지 않은 것으로 논의됐다”고 밝혔다. 이번 윤리심의위 결정에 대해 한국금연운동협의회는 “서울대병원이 담배회사 후원 연구의 승인을 취소한 것에 대해 환영하며

이를 계기로 앞으로는 어떤 대학이나 연구기관에서도 담배회사의 지원금을 받는 일이 없기를 바란다”고 밝혔다. 한겨레신문은

지난 5일 서울대와 전남대, 가톨릭대병원 임상시험센터는 필립모리스의

임상시험 대행회사인 ㅅ사를 통해 ‘담배의 유해성 평가를 위한 임상 시험’을 의뢰받아 연구에 들어간 사실을 보도했다. 전국에서 540명을 대상으로 임상시험을 하는 이 연구는 ‘아시아 성인

흡연자 및 비흡연자를 대상으로 담배연기 노출의 잠재적 위해 수준을 평가한다’는 내용으로, 10억원이

지원되는 연구였다. 이에 대해 학계와 금연운동단체에서는 “국민건강 증진을 목적으로 세금으로 운영되는 국립 대학병원의 연구로 부적절하다”는 비판을

했다(출처 : 한겨레신문, 2007년 7월

12일자).

복지부 '난자파문은 동서양 윤리적 시각차 때문' - 황우석 연구팀, 법 규정·윤리준칙

위배사실 없다 -

보건복지부는 24일 오전 황우석 교수팀의 난자매매 의혹과 관련 조사결과를 발표했다. 보건복지부는

"연구팀 여성연구원 두 명에게서 난자를 제공받았으며, 이들에게 실비를 제공한 사실을 황우석 교수도 최근에 인지했다"고 밝혔다.

그러나 복지부는 IRB의 결과보고서를 근거로 볼 때 연구팀의 난자 수급과정에서의 『법 규정 및 윤리준칙위배 사실은 없었음』이 인정된다고 결론을

내렸다. 특히 복지부는 이번 난자파문의 문제는 인간적 존엄성, 윤리관에 대한 '동서양 문화적 차이'때문임을

강조했다. 보건복지부는 서울대 수의과대학 연구윤리심의위원회(IRB)가 황우석 교수 연구팀의 체세포 줄기세포연구를 위한 난자수급 자체조사 결과 보고를

토대로 이같이 밝혔다. IRB는 전ㆍ현직 연구원들 34명에 대한 진술서 징구, 당사자들에 대한 전화통화 및 직접대면 조사, 각종 언론보도자료 수집 및 분석 등 법적 권한범위 내에서

할 수 있는 모든 방법을 동원하여 조사되었다(출처 : 폴리뉴스,

2005년 11월 24일자).

2명 연구원으로 부터 난자제공, 실비지급

사실 황교수 최근에 알아

보건복지부는 "연구팀은 2004 사이언스 논문 연구에서 OOO 병원으로부터 난자를

제공 받았으며, OOO 이사장은 2003년 말까지 난자제공 일부 여성에게 평균 150만원 상당을 지급한 사실이 확인되었다"고 발표했다.

그러나 "OOO 이사장은 연구팀에 난자를 공여할 때 기증자로부터 동의서를 받아 문제가 없는 난자임을 명백히 확인해 주었다"며

"황우석 교수도 일부 난자제공자에 대해 실비 등이 지급된 사실을 최근에 인지하게 되었다"고 밝혔다. 복지부는 "난자를

기증한 두 명의 여성연구원은 연구에 진척이 없는 상황에서 연구열에 기초한 자발성에 터 잡아 자신의 희생으로 연구 성과를 이루려고 한 것으로 판단된다"고

밝혔고 "또 이 두 명의 연구원 이외에 또 다른 난자기증 사례가 없어 연구팀 내에서 은연중에 난자기증 요구 분위기도 발견되지 않았다"고

강조했다. 난제를 제공한 여성연구원은 지난 2004년 5월 네이처지의 난자제공을 인정한 1차 답변

후 자신이 이 사안의 중요성을 깨닫고 스스로 번복 인터뷰를 하였으며, 이후 황우석 교수는 연구원들과 면담하였고 연구원들이 난자 제공 사실을 시인,

그 시점이 2004년 5월말 경으로 밝혀졌다. 복지부는 OOO 이사장이 제공한 150만원의 보상금을 제공하고 연구팀에 난자를 제공한 것도 현행

생명윤리 및 안전에 관한 법률(법률 제7413호, 2005년 1월1일 시행) 발효 이전에 발생한 사실들로 법 규정 위배는 없다고 밝혔다. 법적,

윤리적 문제없다 - 동서양 문화차이가 큰 문제

복지부는 "강요나 회유에 의한 것도 아니고, 영리목적의 대가관계도 아니므로 윤리준칙 위배 문제는 발생하지 않았다"는

점을 강조하며 특히 "이번 사태는 인간의 존엄성과 존재가치에 대한 동서양 문화차이에서 연유한 것으로 판단했다"고 밝혔다. 이어

"연구책임자의 불가권유를 수용하지 않고 본인들의 자발적인 의지로 난자를 제공한바 서양과는 문화적인 차이로 인식되어야 한다"고

강조했다. 복지부는 "난자제공 당시는 국내외적으로 난자제공 문제만을 특정하여 윤리적 가이드라인이 존재하지 않고, 의학적 실험에서 일반적으로

원용되는 헬싱키 선언 역시, 고용·피고용등 특수 관계인 경우라 하여 전면 금지가 아닌 내재적 기준에

입각해 신중을 기하라는 것으로 본 사안이 헬싱키 선언에 배치된다고 할 수도 없다고 판단된다"고 했다. 향후 복지부는 난자획득절차에 대한

법 규정과 윤리준칙 제정 등 공정성, 투명성을 확보할 수 있는 별도의 행정지원 체계 구축을 검토할 계획이라고 밝혔다.

|

남성형 탈모증 치료에 대한

임상 시험

지원자 모집에 대한 공고

본원 피부과에서는 남성형 탈모증에 대한 치료 (Finasteride 및 Minoxidil)의 효과 및 유효성을

평가하기 위한 임상시험을 만 18~41세의 남성 환자를 대상으로 7월 초부터 6개월 간

실시할 예정입니다.

모든 각종 검사 및 투약에 대한 일체 비용은 무료이며, 남성형 탈모증으로 고생하시는 병원 직원 및 직원 분들의 가족(직계 및 사촌 이내)도

가능합니다.

선착순 18명 한도 내에 실시하므로

미리 피부과 외래에 등록하셔야 하며, 추가 문의 사항은 피부과 외래로 연락 주시기 바랍니다. 현재 5명 정도의 여유가 있습니다.

문의사항

연락처 : ○○○○○병원

피부과, ○○○)○○○-3765

|

■ 참고자료

■

WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF HELSINKI

Ethical Principles for Medical Research Involving

Human Subjects

Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki,

Finland, June 1964, and amended by the:

29th WMA General Assembly, Tokyo, Japan,

October 1975

35th WMA General Assembly, Venice, Italy,

October 1983

41st WMA General Assembly, Hong Kong, September 1989

48th WMA General Assembly, Somerset West, Republic of South Africa,

October 1996

52nd WMA General Assembly, Edinburgh, Scotland,

October 2000

53rd WMA General Assembly, Washington 2002 (Note of

Clarification on paragraph 29 added)

55th WMA General Assembly, Tokyo 2004 (Note of

Clarification on Paragraph 30 added)

59th WMA General Assembly, Seoul, October 2008

A. INTRODUCTION

1. The World Medical Association (WMA) has developed the Declaration of

Helsinki as a statement of ethical principles for medical research involving

human subjects, including research on identifiable human material and data.

The Declaration is

intended to be read as a whole and each of its constituent paragraphs should

not be applied without consideration of all other relevant paragraphs.

2. Although the Declaration is addressed primarily to physicians, the

WMA encourages other participants in medical research involving human subjects

to adopt these principles.

3. It is the duty of the physician to promote and safeguard the health

of patients, including those who are involved in medical research. The

physician's knowledge and conscience are dedicated to the fulfillment of this

duty.

4. The Declaration of Geneva of the WMA binds the physician with the

words, “The health of my patient will be my first consideration,” and the

International Code of Medical Ethics declares that, “A physician shall act in

the patient's best interest when providing medical care.”

5. Medical progress is based on research that ultimately must include

studies involving human subjects. Populations that are underrepresented in

medical research should be provided appropriate access to participation in

research.

6. In medical research involving human subjects, the well-being of the

individual research subject must take precedence over all other interests.

7. The primary purpose of medical research involving human subjects is

to understand the causes, development and effects of diseases and improve

preventive, diagnostic and therapeutic interventions (methods, procedures and

treatments). Even the best current interventions must be evaluated continually

through research for their safety, effectiveness, efficiency, accessibility and

quality.

8. In medical practice and in medical research, most interventions

involve risks and burdens.

9. Medical research is subject to ethical standards that promote

respect for all human subjects and protect their health and rights. Some

research populations are particularly vulnerable and need special protection.

These include those who cannot give or refuse consent for themselves and those

who may be vulnerable to coercion or undue influence.

10. Physicians should consider the ethical, legal and regulatory norms

and standards for research involving human subjects in their own countries as

well as applicable international norms and standards. No national or

international ethical, legal or regulatory requirement should reduce or

eliminate any of the protections for research subjects set forth in this

Declaration.

B. PRINCIPLES FOR ALL MEDICAL RESEARCH

11. It is the duty of physicians who participate in medical research to

protect the life, health, dignity, integrity, right to self-determination,

privacy, and confidentiality of personal information of research subjects.

12. Medical research involving human subjects must conform to generally

accepted scientific principles, be based on a thorough knowledge of the

scientific literature, other relevant sources of information, and adequate

laboratory and, as appropriate, animal experimentation. The welfare of animals

used for research must be respected.

13. Appropriate caution must be exercised in the conduct of medical

research that may harm the environment.

14. The design and performance of each research study involving human

subjects must be clearly described in a research protocol. The protocol should

contain a statement of the ethical considerations involved and should indicate

how the principles in this Declaration have been addressed. The protocol should

include information regarding funding, sponsors, institutional affiliations, other potential conflicts of interest, incentives for

subjects and provisions for treating and/or compensating subjects who are harmed

as a consequence of participation in the research study. The protocol should

describe arrangements for post-study access by study subjects to interventions

identified as beneficial in the study or access to other appropriate care or

benefits.

15. The research protocol must be submitted for consideration, comment,

guidance and approval to a research ethics committee before the study begins.

This committee must be independent of the researcher, the sponsor and any other

undue influence. It must take into consideration the laws and regulations of

the country or countries in which the research is to be performed as well as

applicable international norms and standards but these must not be allowed to

reduce or eliminate any of the protections for research subjects set forth in

this Declaration. The committee must have the right to monitor ongoing studies.

The researcher must provide monitoring information to the committee, especially

information about any serious adverse events. No change to the protocol may be

made without consideration and approval by the committee.

16. Medical research involving human subjects must be conducted only by

individuals with the appropriate scientific training and qualifications.

Research on patients or healthy volunteers requires the supervision of a

competent and appropriately qualified physician or other health care

professional. The responsibility for the protection of research subjects must

always rest with the physician or other health care professional and never the

research subjects, even though they have given consent.

17. Medical research involving a disadvantaged or vulnerable population

or community is only justified if the research is responsive to the health

needs and priorities of this population or community and if there is a

reasonable likelihood that this population or community stands to benefit from

the results of the research.

18. Every medical research study involving human subjects must be

preceded by careful assessment of predictable risks and burdens to the individuals

and communities involved in the research in comparison with foreseeable

benefits to them and to other individuals or communities affected by the

condition under investigation.

19. Every clinical trial must be registered in a publicly accessible

database before recruitment of the first subject.

20. Physicians may not participate in a research study involving human

subjects unless they are confident that the risks involved have been adequately

assessed and can be satisfactorily managed. Physicians must immediately stop a

study when the risks are found to outweigh the potential benefits or when there

is conclusive proof of positive and beneficial results.

21. Medical research involving human subjects may only be conducted if

the importance of the objective outweighs the inherent risks and burdens to the

research subjects.

22. Participation by competent individuals as subjects in medical

research must be voluntary. Although it may be appropriate to consult family

members or community leaders, no competent individual may be enrolled in a

research study unless he or she freely agrees.

23. Every precaution must be taken to protect the privacy of research

subjects and the confidentiality of their personal information and to minimize

the impact of the study on their physical, mental and social integrity.

24. In medical research involving competent human subjects, each

potential subject must be adequately informed of the aims, methods, sources of

funding, any possible conflicts of interest, institutional affiliations of the

researcher, the anticipated benefits and potential risks of the study and the

discomfort it may entail, and any other relevant aspects of the study. The

potential subject must be informed of the right to refuse to participate in the

study or to withdraw consent to participate at any time without reprisal.

Special attention should be given to the specific information needs of

individual potential subjects as well as to the methods used to deliver the

information. After ensuring that the potential subject has understood the

information, the physician or another appropriately qualified individual must

then seek the potential subject’s freely-given informed consent, preferably in

writing. If the consent cannot be expressed in writing, the non-written consent

must be formally documented and witnessed.

25. For medical research using identifiable human material or data,

physicians must normally seek consent for the collection, analysis, storage

and/or reuse. There may be situations where consent would be impossible or

impractical to obtain for such research or would pose a threat to the validity

of the research. In such situations the research may be done only after

consideration and approval of a research ethics committee.

26. When seeking informed consent for participation in a research study

the physician should be particularly cautious if the potential subject is in a

dependent relationship with the physician or may consent under duress. In such

situations the informed consent should be sought by an appropriately qualified

individual who is completely independent of this relationship.

27. For a potential research subject who is incompetent, the physician

must seek informed consent from the legally authorized representative. These

individuals must not be included in a research study that has no likelihood of

benefit for them unless it is intended to promote the health of the population

represented by the potential subject, the research cannot instead be performed

with competent persons, and the research entails only minimal risk and minimal

burden.

28. When a potential research subject who is deemed incompetent is able

to give assent to decisions about participation in research, the physician must

seek that assent in addition to the consent of the legally authorized

representative. The potential subject’s dissent should be respected.

29. Research involving subjects who are physically or mentally

incapable of giving consent, for example, unconscious patients, may be done

only if the physical or mental condition that prevents giving informed consent

is a necessary characteristic of the research population. In such circumstances

the physician should seek informed consent from the legally authorized

representative. If no such representative is available and if the research

cannot be delayed, the study may proceed without informed consent provided that

the specific reasons for involving subjects with a condition that renders them

unable to give informed consent have been stated in the research protocol and the

study has been approved by a research ethics committee. Consent to remain in

the research should be obtained as soon as possible from the subject or a

legally authorized representative.

30. Authors, editors and publishers all have ethical obligations with

regard to the publication of the results of research. Authors have a duty to

make publicly available the results of their research on human subjects and are

accountable for the completeness and accuracy of their reports. They should

adhere to accepted guidelines for ethical reporting. Negative and inconclusive

as well as positive results should be published or otherwise made publicly

available. Sources of funding, institutional affiliations and conflicts of

interest should be declared in the publication. Reports of research not in

accordance with the principles of this Declaration should not be accepted for

publication.

C. ADDITIONAL PRINCIPLES FOR MEDICAL RESEARCH COMBINED WITH MEDICAL

CARE

31. The physician may combine medical research with medical care only

to the extent that the research is justified by its potential preventive,

diagnostic or therapeutic value and if the physician has good reason to believe

that participation in the research study will not adversely affect the health

of the patients who serve as research subjects.

32. The benefits, risks, burdens and effectiveness of a new

intervention must be tested against those of the best current proven

intervention, except in the following circumstances:

• The use of

placebo, or no treatment, is acceptable in studies where no current proven

intervention exists; or

• Where for

compelling and scientifically sound methodological reasons the use of placebo

is necessary to determine the efficacy or safety of an intervention and the

patients who receive placebo or no treatment will not be subject to any risk of

serious or irreversible harm. Extreme care must be taken to avoid abuse of this

option.

33. At the conclusion of the study, patients entered into the study are

entitled to be informed about the outcome of the study and to share any

benefits that result from it, for example, access to interventions identified

as beneficial in the study or to other appropriate care or benefits.

34. The physician must fully inform the patient which aspects of the

care are related to the research. The refusal of a patient to participate in a

study or the patient’s decision to withdraw from the study must never interfere

with the patient-physician relationship.

35. In the treatment of a patient, where proven interventions do not

exist or have been ineffective, the physician, after seeking expert advice,

with informed consent from the patient or a legally authorized representative,

may use an unproven intervention if in the physician's judgement

it offers hope of saving life, re-establishing health or alleviating suffering.

Where possible, this intervention should be made the object of research,